Madison Square Garden

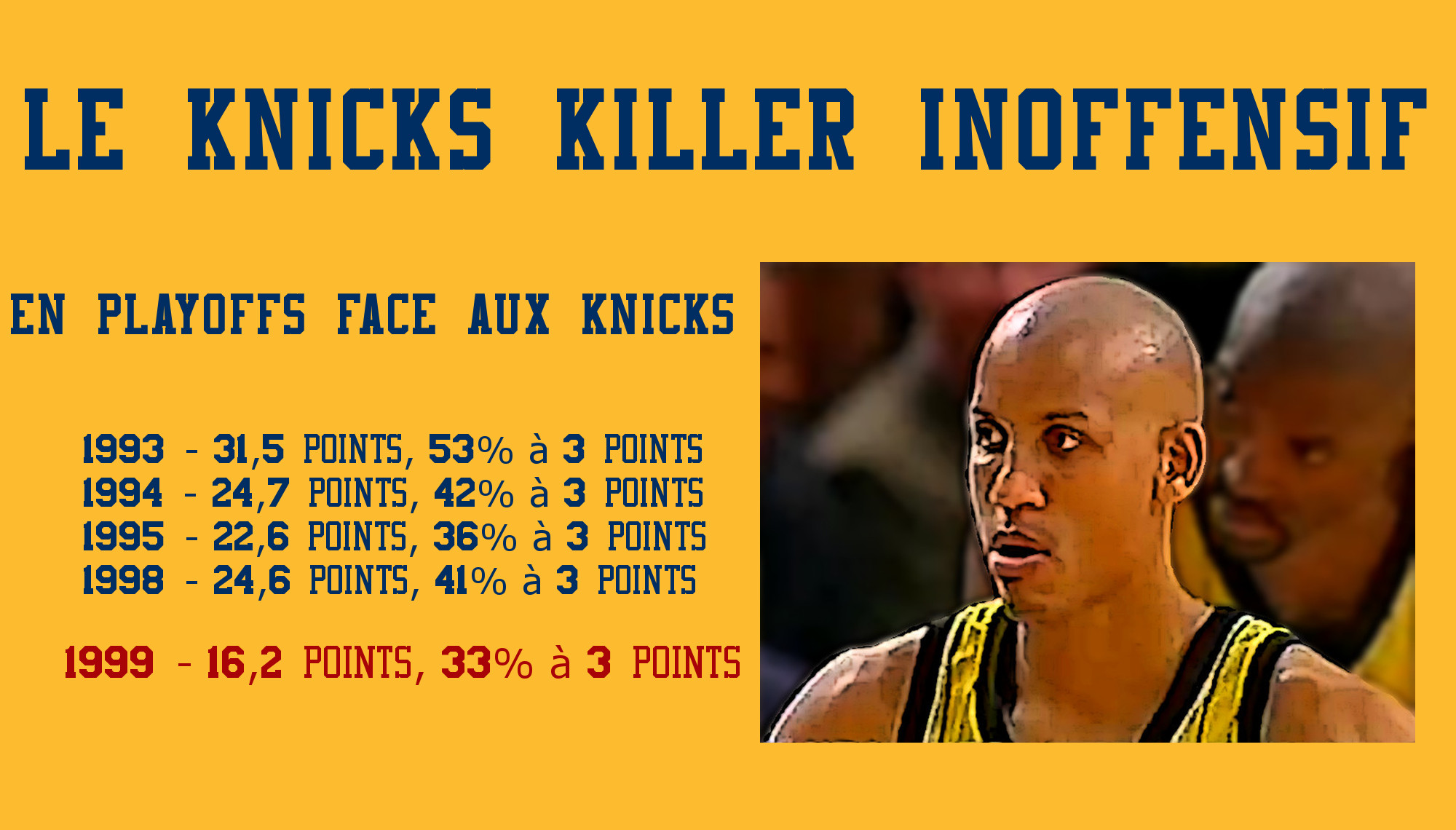

La Mecque du basket, comme on l’appelle. Et pourtant, en 1999, le pèlerinage dans la salle de New York n’est pas des plus réjouissants pour les fans des Knicks. Non seulement le lock-out les a privés – comme tous les fans de la Ligue – de nombreux matchs, mais ils doivent aussi composer avec le crépuscule de leurs guerriers, ennemis favoris de Michael Jordan et finalistes en 1994. Preuve de ce changement d’ère qui s’opère à Big Apple et en NBA, les emblématiques John Starks et Charles Oakley ont été envoyés vers d’autres cieux, quelques mois après le trade d’Anthony Mason, alors que MJ ne reviendra plus jamais maltraiter les Knickerbockers dans leur enceinte sous le maillot des Bulls.

Il était une fois, mais pas celui de Gérard, une saison des Knicks. Pas le Summer of Pat, assez conSternant et carbo après de longues négociations, le jambon et quelques gens mauvais aussi car ces échanges entre têtes de lard sont un plat indigeste. Personne ne touche le SMIC donc on s’moque de ces macs qui se dis-putent le chiffre d’affaire de la poule aux œufs d’or.

Malgré cela en 1999, Ewing détient toujours les keys de New York, Jungle de béton où les rêves se construisent. Il n’y a rien que tu ne puisses pas faire, sauf peut-être remporter un titre NBA. Allez, je sais que ca va faire Jay-z de tenir de tels propos, mais cela fait longtemps que le Garden n’est plus le paradis mais plutôt le purgatoire. D’aucuns vous diront que c’est toujours mieux que des purges à Thouars, même si certains soirs c’étaient plus que Deux Sèvres présentes sur le parquet, loin d’être sur le Thouet du monde. Aux balles connes ou a minima récalcitrantes pour rentrer dans un panier cette année-là pour les Knicks, loin d’être les idoles des jeunes, plus j’y pense et moins j’oublie. Ou j’Ebly étant donné le blé qui est aligné pour cette équipe aux résultats de pieds Knicks-lés en saison irrégulière au possible, avec un bilan à latrell jusqu’au dernier moment, au point qu’on pensait les voir sprewell de Playoffs. Les victoires pour les bleus et oranges ne sont pas mécaniques, New York ne se présentant pas sur les sentiers de la gloire. Gotham en peine, en quelque sorte.

Rien ne semble fonctionner. Typiquement quand on mate Houston, on a un problème pour imaginer la cohabitation avec Sprewell, même si Latrell est hardi au moment de sortir du banc. Un rôle dans la second unit qui est également la destinée de Childs, pas toujours en vogue au Madison Square Garden. De tels choix de la part de Van Gundy ennuient Grunfled, et quand Ernie se retrouve avec ces petites contrariétés, il donne du Phil à retordre à son coach. Même si celui qui en coulisse est prêt à vendre Gundy n’est autre que le proprio, puisque Dave a les chocottes. Au final il dira sorry à mister Jackson sans l’embaucher. Plus de Spurs que de mal pour les fans qui comptent bien se Pacers de voir l’ennemi chicagoan sur la route du Madison. Pas besoin de se plaindre ou de Riley, le Jeff du sportif reste Van Gundy après cette épopée ici contée. Spoiler : à la fin la Grosse Pomme… paume.

L'été le plus long

Entre l’élimination au second tour des Playoffs par les Pacers au mois de mai 1998 et la reprise pour l’exercice suivant, la pause n’a pas été de tout repos du côté de New York. Avec le lock-out qui a occupé le temps de Patrick Ewing et les changements au sein de l’effectif pour redevenir un vrai prétendant, les Knicks ont été grandement sollicités.

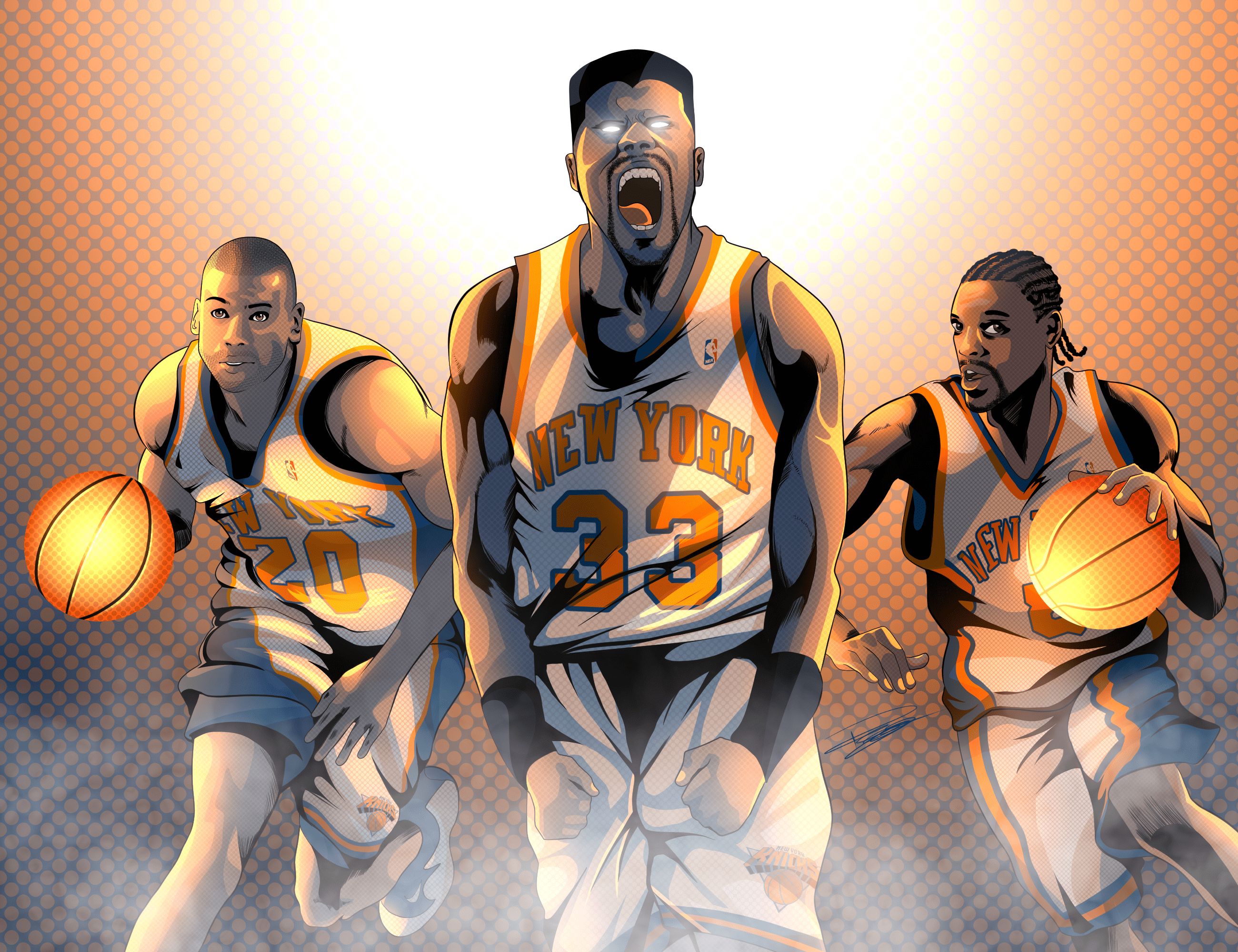

C’est en 1985 que se pose la pierre qui va servir de base à l’édifice des Knicks sauce nineties. Dans la première loterie de l’histoire, la franchise de Big Apple tire une enveloppe cornée synonyme de gros lot et choisit Pat Ewing en first pick. C’est autour de lui que petit à petit New York va se construire, pas toujours dans la patience, mais au moins avec une véritable idée directrice à partir de l’arrivée de Pat Riley en 1991. S’en suivent de nombreuses saisons régulières abouties avec un bilan de 223-105 pour Big Apple sur ces quatre années, mais jamais concrétisées en Playoffs. Car probablement plus que quiconque, les Knicks ont été les souffre-douleurs de Michael Jordan avec cinq éliminations face aux Bulls entre 1989 et 1996. C’est d’ailleurs lors de la première retraite de His Airness que Pat Riley et les siens atteignent enfin la dernière marche. Malheureusement, s’ils sont débarrassés du numéro 23 qui s’amuse avec une batte de baseball, ils tombent sur un Hakeem Olajuwon tout aussi injouable cette saison-là. Pourtant le Graal était proche, mais un tir de John Starks dévié par le Dream dans les ultimes instants du Game 6 – alors qu’Ewing était seul et bien placé – suivi d’un naufrage du numéro 3 lors de la rencontre décisive ont eu raison des rêves new-yorkais. Un an plus tard, Pat Riley quitte le navire, probablement conscient qu’il a mené ce groupe, son groupe, à son maximum. Ils avaient certainement plus de cœur que de talent, mais c’est grâce à ces efforts constants pour donner le maximum que les fans les ont tant soutenus et que ces Knicks ont marqué les esprits.

Construction des New Look Knicks

On peut reprocher de nombreux défauts aux Knicks des années quatre-vingt-dix qui n’ont jamais su aller au bout de leurs rêves de titre. L’égoïsme de Patrick Ewing. L’entêtement de Charles Oakley. La sélection de shoots de John Starks. Mais aussi d’avoir joué en même temps que Mike.

Quel jour cette génération des Knicks a-t-elle basculé ? Lors du match cauchemar de John Starks au cours du Game 7 des Finales 1994 ? Un an plus tard lorsque Pat Riley a envoyé son fax pour démissionner et se barrer au Heat ? Lorsque le front office a choisi de le remplacer par Don Nelson, sans grand succès ? Tout cela a eu un impact dans le vent du changement qui a soufflé sur la Septième Avenue. Certes il n’a pas agi par bourrasques, mais il portait en lui de nombreuses frustrations qui ont mené à la fin de cette époque centrée sur les muscles et la défense, symbolisée par le trio Patrick Ewing – John Starks – Charles Oakley.

Avant de toucher à ce noyau dur, les Knicks ont cherché à en modifier la dynamique avec des ajustements au sein du roster. C’est d’abord le numéro 3 qui a perdu sa place d’arrière titulaire au profit de Hubert Davis, lorsque Don Nelson était aux commandes. Un nouveau rôle qu’il embrasse définitivement l’année suivante, quand l’effectif connaît sa première grosse mutation. Si la signature d’Allan Houston est celle qui impacte le plus John Starks, elle n’est pas la seule remarquée cet été-là. On note bien sûr l’arrivée en tant qu’agent libre de Chris Childs en provenance des voisins du New Jersey pour rajeunir un poste de meneur où Derek Harper ne convient plus avec ses cannes vieillissantes. Mais le mouvement le plus important en cette année 1996, c’est le trade monté avec les Hornets qui envoie Anthony Mason – autre symbole de la maison – en Caroline du Nord en échange de Larry Johnson. Le poste d’ailier a souvent été considéré comme un maillon faible à Big Apple – coucou Charles Smith – et New York trouve le moyen d’y remédier.

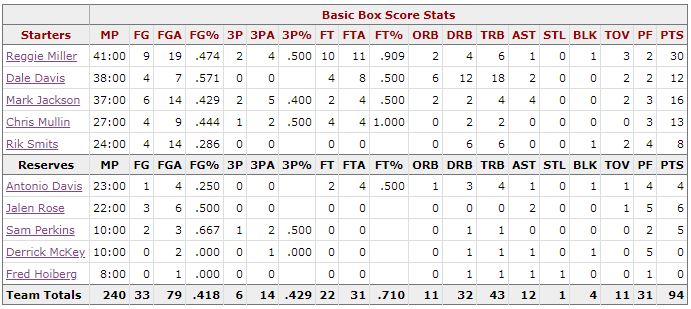

Ces mouvements ne sont pas couronnés de succès. Une nouvelle fois, New York se fait sortir au second tour des Playoffs, une rengaine de 1995 à 1998. C’est d’ailleurs la désillusion de trop face aux Pacers l’année du dernier sacre des Bulls qui va pousser la franchise à enfin toucher à ses vieux grognards. Dans une saison marquée par la grosse blessure au poignet d’Ewing, le 20 décembre 1997 suite à une vilaine chute face aux Bucks, les Knicks se sont tout de même offerts une participation en postseason (septième position à l’Est) pour se payer le scalp du Heat au premier tour, malgré l’absence de leur pivot. Et si le numéro 33 est de retour en demi-finale de Conférence face aux Pacers, ce sont les hommes de Larry Bird qui obtiennent facilement leur qualification. Premier pointé du doigt par le front office, Charles Oakley qui a souffert face aux deux Davis. Peu importe qu’il ait posté au tour précédent un match à l’image de son histoire chez les Knicks pour valider la série. Jouant l’intégralité des 48 minutes, le Vieux Chêne a compilé 18 points et 13 rebonds sur ce Game 5 décisif, tout en intensité et en roublardise. Sa dernière grosse sortie sous ce maillot. En effet, quelques semaines plus tard Oak reçoit le coup de fil qui scelle la fin de son aventure à New York : en compagnie de Sean Marks, il doit faire ses valises pour Toronto pendant que le jeune Marcus Camby prend l’avion dans l’autre direction. Ce 24 juin 1998 met officiellement fin aux tentatives du noyau formé par Patrick Ewing, Charles Oakley et John Starks.

Pas de sentiment peut-on penser, mais une franchise à faire tourner avec une vision claire : les Knicks ont besoin d’être plus athlétiques pour franchir un palier, et ce n’est pas le style old school et lent de Charles Oakley qui va les aider à aller dans cette direction. À 34 piges et dix millions de dollars prévus pour sa dernière année de contrat, sans oublier sa fâcheuse tendance à critiquer le front office – qui n’en fait pas assez au goût d’Oak pour permettre aux Knicks de gagner – le power forward avait une belle tête de joueur sur la sellette quand on regarde avec un peu de recul le tableau new-yorkais. À quelques détails près : son importance dans le vestiaire et sa capacité à soulager Pat Ewing des tâches ingrates sans rechigner. Deux points difficiles à appliquer à son jeune remplaçant qui tarde à exploiter le potentiel aperçu à l’université du Massachusetts. Souvent blessé et forfait – avec des raisons parfois futiles quand on mate la dureté des exigences qui l’attendent à Big Apple – Marcus Camby ne présente pas les mêmes garanties que son prédécesseur. Mais il court, il saute et il contre. Des actions qui ne font pas partie du vocabulaire d’Oakley qui se définit comme « un majordome dans le manoir. Je suis heureux de laver et m’assurer que tout aille bien ». Maintenant, le service est terminé et Charles n’a même pas souhaité entendre les explications de la fin de sa mission par son boss

Vous n’allez rien me raconter. Si je suis échangé, je suis échangé. Je ne suis plus votre produit.

Le changement est alors en marche, mais il sera vite mis en stand-by. En effet, au lieu de se demander quel sera le visage des Knicks pour la saison à venir, la question est devenue… « est-ce que celle-ci va avoir lieu ».

Off the court

Si Ernie Grunfeld et Jeff Van Gundy bossent ensemble depuis dix ans, l’amour fou n’a jamais été au rendez-vous. Tout a débuté quand les deux hommes partageaient le banc de Stu Jackson à partir de 1989 comme assistants. Alors que Grunfeld a été promu l’année suivante dans le front office des Knicks, coach Stu a été prié de prendre ses affaires et quitter les travées du Madison Square Garden. Un licenciement que Jeff Van Gundy impute en partie à son ancien collègue du staff, convaincu que Grunfeld a œuvré pour saborder Stu Jackson. En résumé, quand la saison 1999 commence, la dynamique est la suivante : pour Jeff, Ernie n’est qu’un politicien trop occupé à sauver ses fesses pour être un bon GM. Et pour Ernie, Jeff n’a pas le charisme pour driver les Knicks. Une bonne base de travail.

D’abord General Manager assistant auprès d’Al Bianchi entre la fin des eighties et le début des nineties, Grunfeld a pris sa succession peu de temps après l’arrivée au pouvoir de Dave Checketts, mis en place comme Président par la Paramount en mars 1991. Les deux hommes sont à la base de la construction de cette équipe rugueuse des Knicks tout d’abord drivée par Pat Riley, puis Don Nelson et enfin Jeff Van Gundy suite à l’échec de Nellie. Le Mormon, le politicien et le pin’s, voilà le trio en place pour mener les Knicks au plus haut.

Lock-out

Alors que les fans de la balle orange espèrent avec impatience le retour de la NBA et un souffle nouveau avec l’explosion programmée des Bulls, ils vont vite déchanter. Joueurs et propriétaires ne parvenant pas à un accord salarial, la Ligue ferme ses portes. Un conflit qui va durer de longs mois, laissant chacun dans l’attente et l’incompréhension.

L’ère post-Jordan peut difficilement commencer d’une façon plus pénible. Certes, la nouvelle retraite du numéro 23 chicagoan n’est pas actée lorsque le lock-out démarre le premier juillet 1998, mais la fin des Bulls venant de boucler leur second threepeat ne laisse que peu de doutes. D’ailleurs, lors du gel des activités de la NBA, la star la plus médiatique ne prend pas son bâton de pèlerin pour défendre les joueurs, même s’il se permet quelques sorties dans la presse pour soutenir ses collègues. Non, c’est plutôt Patrick Ewing qui va mettre sa réputation en jeu aux côtés de Billy Hunter, président du syndicat des joueurs, au moment de mener le bras de fer avec les propriétaires des franchises. Le contexte est simple : les proprios considèrent qu’ils perdent de l’argent et activent donc la clause leur permettant de renégocier l’accord salarial signé en 1995 si le blé gagné par les joueurs dépassent 51,8% des revenus liés au basket. Avec 57,1% en 1997-98, la barre est allègrement atteinte selon eux. Si la NBA a déjà connu des négociations tendues, jamais une saison n’a été impactée, seule ligue majeure de sport US dans ce cas. Mais l’exception ne va pas durer car en cet été 1998, les points de désaccord sont bien trop importants et nombreux pour pousser à l’optimisme. De quoi exaspérer les fans qui voient depuis leur fenêtre un conflit entre des millionnaires et des milliardaires, bien loin des préoccupations de ceux qui aiment ce sport. Les joueurs vont d’ailleurs vite se mettre cette opinion publique à dos avec des déclarations maladroites, Ewing tentant d’expliquer sans trembler du menton la justesse de sa cause :

Nous nous battons pour notre survie. Je ne nous vois pas comme différents d’un autre syndicat, à part pour l’échelle des salaires qui est légèrement différente.

Un Pat Ewing avec un rôle central qui va énormément l’exposer. Si les joueurs apprécient qu’il se batte pour eux alors qu’il est celui avec le plus à perdre (avec dix-huit millions de dollars de salaire en 1998-99, le pivot est le mec le mieux payé de la Ligue), son combat ne passe pas auprès des fans et David Stern le raille en privé pour être le pantin de son agent David Falk. L’entêtement du pivot new-yorkais va même l’exclure d’une dernière discussion cruciale.

Le 6 janvier – un jour avant l’ultimatum fixé par le commissionnaire – la saison est sauvée et c’est dans une version raccourcie qu’elle va se dérouler, avec peu de temps pour se préparer. À cet instant, les questions sportives reprennent le dessus et à New York la première soulevée est le niveau du franchise player. Avec le rajeunissement de l’effectif en marche, les Knicks ont besoin de Pat au top de sa forme pour se battre au rebond et moins se concentrer sur le scoring suite au départ d’Oakley. Mais c’est l’inverse qui se profile. Épuisé nerveusement, lesté de dix kilos à force de manger lors de réunions interminables, pas forcément sérieux dans la poursuite de sa rééducation après sa blessure au poignet lors de la saison écoulée : Patrick Ewing a besoin d’une coupure dont il ne bénéficie pas. Une absence de repos et de remise en forme qu’il va payer tout l’exercice à venir. Et lorsqu’on voit que chaque joueur du roster de Big Apple n’a que trop rarement daigné bouger son boule jusqu’au Manhattanville College de Westchester – point de rassemblement non-officiel pour les workouts durant la grève – on comprend mieux la difficulté à créer une alchimie dans le jeu le reste de l’année. L’assiduité n’a pas été bien plus au rendez-vous lorsque Purchase a pu rouvrir ses portes une semaine avant le camp d’entraînement. Les bases sont posées pour les Knicks, mais pas dans le sens escompté.

Off the court

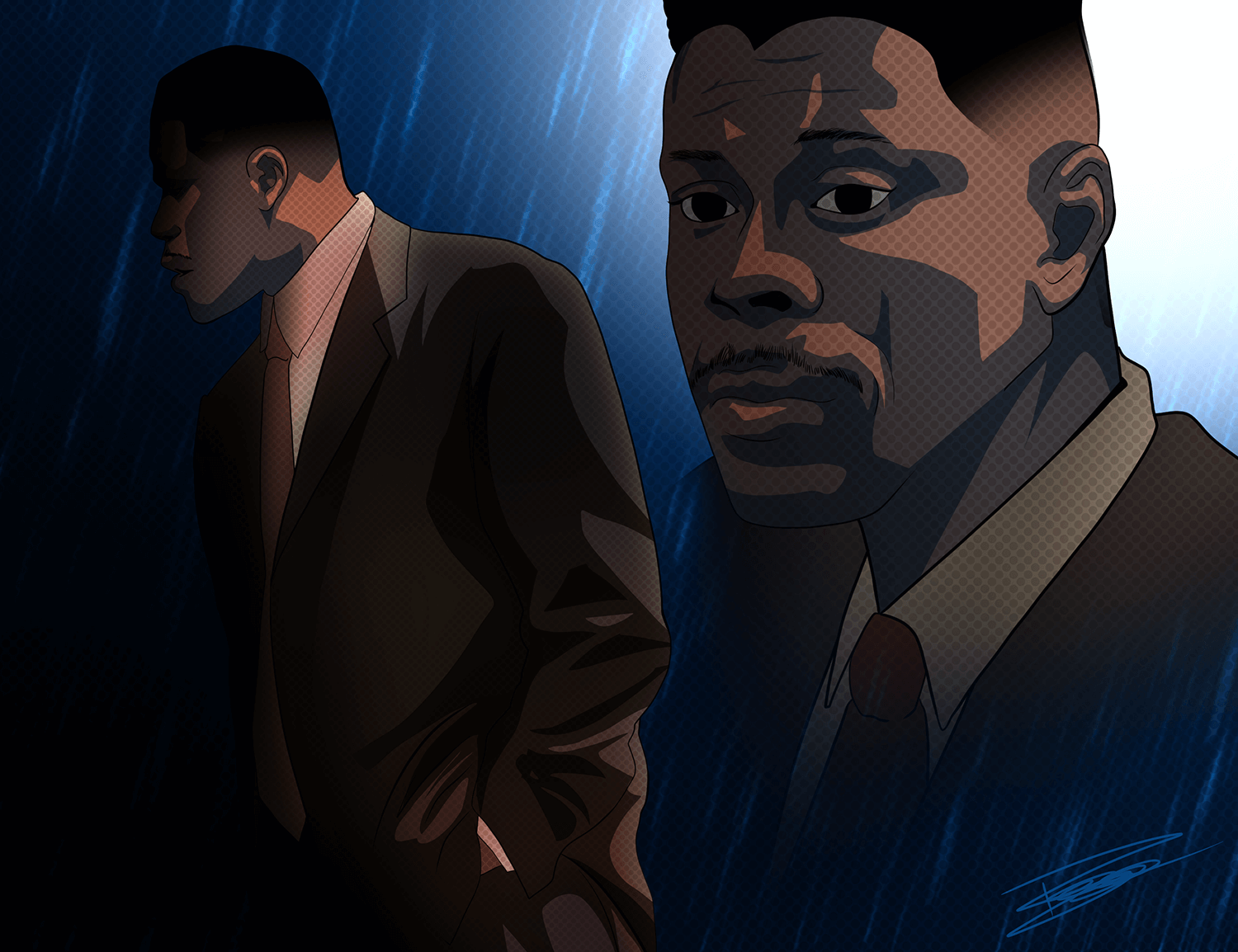

17 janvier 1999. Cela fait treize mois que Latrell Sprewell est considéré comme la lie de la NBA. Et pourtant, il reçoit à Milwaukee Dave Checketts, Ernie Grunfeld, Ed Tapscott – son assistant – et Jeff Van Gundy, qui viennent de se payer le voyage depuis New York. L’état major des Knicks ne s’est pas déplacé pour prendre une bière avec Spree et si la discussion reste informelle, l’entretien d’embauche n’est pas loin même si la consigne de Checketts est claire : pas d’interrogatoire. Pourtant le Mormon est certainement le moins emballé par l’idée de voir le hors-la-loi rejoindre son écurie pendant que Grunfeld souhaite impressionner son boss et la presse avec un gros deal pour re-dynamiser les Knicks. Quant à JVG, s’il mesure le risque de l’acquisition d’un caractère comme celui de Sprewell, il perçoit plus le joueur comme un atout rarement vu à Big Apple que comme un mec sur le point de l’étrangler. Pourtant, aucun d’entre eux n’aurait volé au secours de l’American Nightmare suite à son agression sur PJ Carlesimo quelques mois plus tôt. Quatre éliminations consécutives au second tour des Playoffs et une retraite de Michael Jordan pesant dans la balance, la donne a changé au point que le All-Star est en tête de la liste des courses de la franchise. Au cours de cette réunion autorisée par David Stern himself en cette fin de lock-out et alors que l’arrière est encore sous contrat avec les Warriors, les excès de Spree sont bien entendus abordés. Quelques explications plus tard, il faut trancher. Bilan de l’échange : le lascar mérite une seconde chance comme le pousse Jeff Van Gundy :

Ne nous voilons pas la face. Ce mec est barge. Et c’est ce que j’aime chez lui. Nous ne pouvons pas passer à côté de l’occasion.

De longs mois plus tard, on retrouve donc le roster tel qu’il avait été abandonné durant le lock-out et on recommence les mouvements au plus vite pour être opérationnel à la reprise. Les dirigeants des Knicks n’ont pas prévu de chômer. Après Charles Oakley, c’est au tour de John Starks de quitter le navire, accompagné de Chris Mills et Terry Cummings. Une bombe, le numéro 3 étant un symbole à New York. Et la seconde déflagration, c’est que Starks laisse sa place à Latrell Sprewell. Le bani. La calamité hors des parquets. Celui qui représente le pire du sport US. L’homme que le public n’a toujours pas pardonné malgré sa longue absence pour suspension après avoir étranglé son coach PJ Carlesimo du côté de Golden State. Comment les Knicks peuvent prendre un tel risque, se séparer d’un soldat loyal pour aller chercher un criminel pouvant faire exploser le vestiaire ? Pour plusieurs bonnes raisons. Premièrement, l’opportunité d’épauler Patrick Ewing par un vrai joueur calibre All-Star est une première à Manhattan, et le natif de Kingston mérite bien qu’on le décharge de quelques responsabilités. Les têtes pensantes des Knicks ont bien pesé le pour et le contre : le risque mérite d’être couru. De toute façon, s’ils ne font pas l’effort, Latrell Sprewell ira renforcer les rangs d’un autre contender, les Spurs et le Heat étant clairement sur la ligne de départ dans la course à l’arrière explosif. Enfin, il n’a pas été si dur que ça de lâcher Starks dans le deal. Depuis quelques temps, Jeff Van Gundy remet en cause l’envie du joueur, moins passionné qu’avant et qui passe de plus en plus de temps sur des activités annexes comme le golf. Le fait qu’il prenne ses clubs lors des déplacements en Floride et à Indianapolis au cours des Playoffs de 1998 – ce qui avait fait enrager Larry Johnson – confirme cette tendance. Pour un joueur qui s’est construit sur sa dalle lorsqu’il foule les parquets, pour le meilleur comme pour le pire, faisant son trou de la CBA – après avoir été coupé par les Warriors en 1989 – jusqu’à une phalange d’Hakeem Olajuwon d’un titre NBA, cela fait désordre. Pour autant John Starks reste une valeur sûre de la Ligue et un ami de Pat Ewing, ce qui aurait pu lui conférer un statut d’intouchable. Ce n’est pas le cas et celui qui déclarait qu’il faudrait lui arracher son jersey floqué du numéro 3 avant de le voir partir accepte son sort, exprimant un seul regret :

Quand je n’ai pas été capable de jouer à mon niveau de performance et rapporter un titre pour cette ville qui le mérite tant. C’est la seule chose que je regrette ici.

Ce seul match, c’est ce terrible 2/18 lors du Game 7 des Finales de 1994, dont il a fait des cauchemars des mois durant. C’est donc sans avoir complètement exorcisé ses démons que John Starks quitte Big Apple, laissant le champ libre à Latrell Sprewell et tous les doutes l’entourant. Mais surtout abandonnant Patrick Ewing comme rare survivant de l’ère Pat Riley à New York, accompagné uniquement du vieux Herb Williams et de Charlie Ward. Autant dire que la page est bien tournée au MSG. Et Jeff Van Gundy ne dispose que de deux semaines pour assembler correctement les nouvelles pièces de ce puzzle appelé roster.

Pour compléter l’effectif dont les grandes lignes sont désormais définies, d’autres noms viennent grossir les rangs. Si les signatures de Ben Davis et Rick Brunson en tant qu’agents libres passent relativement inaperçues, on remarque un peu plus celles des vétérans Dennis Scott et David Wingate, même si on ne les imagine pas avoir un rôle ou un impact majeur dans la rotation. L’arrivée dans la foulée de Kurt Thomas intrigue plus. L’ailier fort est un ancien choix de loterie à la Draft 1995 qui sort de deux saisons de galère suite à des pépins physiques et il va devoir venir rajouter une touche de dureté perdue suite au départ d’Oakley. Mais dans quelle condition se trouve-t-il ? Pour couronner le tout, Buck Williams décide qu’il est temps pour lui de mater les matchs en sirotant une bière plutôt que servir de complément sur le banc, le tout à quelques heures du premier match de pré-saison. Certes le vétéran ne se pointe pas comme un incontournable pour les objectifs new-yorkais, mais son départ met encore plus à mal toute notion de continuité sur laquelle Jeff Van Gundy aimerait probablement s’appuyer au moment d’incorporer six nouveaux dans sa rotation.

Pour le management, aussi fidèle le trio Starks-Ewing-Oakley est, tout ce qu’il a laissé comme marque indélébile, souvenirs de Playoffs, litres de sueur, l’amour que les fans leur portent, ce noyau ne forme plus la base qui ramènera un titre à Big Apple. Ewing le All-Star, la pierre angulaire. Charles Oakley, l’homme de main dévoué aux basses tâches, gladiateur des temps modernes. John Starks, le fils de Pat Riley, gâchette et véritable tête brûlée. Ils ont symbolisé les Knicks des années 90 condamnés à rester dans l’ombre de Michael Jordan, losers magnifiques par leur cœur. C’est donc au tour d’une nouvelle génération d’entourer Pat Ewing – avant de prendre son relais – et de relever le défi new-yorkais à la fin du lock-out en créant une alchimie dans un temps record.

New Knicks on the block

Si Patrick Ewing reste le pion central de l’échiquier new-yorkais, l’effectif a bien bougé autour de lui pour lui offrir d’autres pièces maîtresses. Présentation.

Gang of New York

Au moment d’attaquer la saison, l’armée des Knicks a fière allure, avec certainement plus de talent que lors des saisons précédentes. Mais un vécu collectif bien moindre.

Dans le staff des Knicks à partir de 1989, Jeff Van Gundy grimpe les marches de la hiérarchie new-yorkaise, de coach assistant jusqu’à devenir le boss de la squad tactique en mars 1996 suite à l’échec Don Nelson dans la succession de Pat Riley. Arrivé dans l’anonymat pour assister Stu Jackson à Big Apple lorsque ce dernier a pris le relais de Rick Pitino – les trois hommes ayant travaillé ensemble à Providence – il survit au départ du coach ainsi qu’au licenciement de son remplaçant John MacLeod. Pourtant, il s’imaginait déjà quitter le microcosme de la NBA avant d’avoir un entretien avec le nouvel embauché Pat Riley. Deux heures plus tard, le gominé le plus célèbre de la Ligue offre une place de choix dans son staff à Jeff Van Gundy. Et lorsque Pat the Rat fait ses valises pour South Beach, JVG est prêt à suivre son mentor. Mais les Knicks s’y opposent et Don Nelson fait en sorte d’obtenir un contrat en or pour un assistant. Position qui donc ne reste plus très longtemps celle de Van Gundy puisqu’au licenciement de Nellie, c’est Jeff qui pose ses costumes bien moins classes que ceux de Pat Riley sur le banc des Knicks. Regard de cocker triste, début de calvitie le privant de gomina et look d’addict au taf, JVG n’a pas la dégaine glamour ou impec qui fait rêver les communicants du Madison Square Garden. Beaucoup plus les joueurs et les fans qui trouvent rapidement en lui un gros bosseur dévoué au succès des Knicks. Van Gundy poursuit la tradition de l’équipe des années 90 : des saisons régulières très solides, mais l’incapacité de jouer le titre jusqu’au bout, régulièrement à cause de Michael Jordan.

Le chemin se dégage pour Big Apple à la retraite de ce dernier et JVG se voit offrir une escouade de choc pour aller chercher le Larry O’Brien, du moins sur le papier car l’équilibre de l’équipe est clairement remis en cause. Mais entre des résultats chaotiques et une direction qui œuvre en coulisse pour trouver un meilleur chef d’orchestre jouant du triangle, ses jours semblent comptés. C’est d’abord la mise au placard d’Ernie Grunfeld qui consolide la position du coach soutenu par ses joueurs, en particulier Pat Ewing qui n’hésite pas à lier son avenir à celui de JVG. Et Jeff Van Gundy en profite pour s’affirmer encore plus grâce à son run lors des Playoffs, même si son patron Dave Checketts finit par avouer avoir contacté Phil Jackson au cours de la saison.

Aux côtés de Van Gundy, on retrouve Greg Brittenham (qui s’occupe de la condition physique des joueurs), Don Chaney (ancien joueur des Celtics et entraîneur de l’année avec les Rockets en 1991), Brendan Malone (le père de Mike), Jeff Nix ou encore un Tom Thibodeau déjà en mode gourou de la défense.

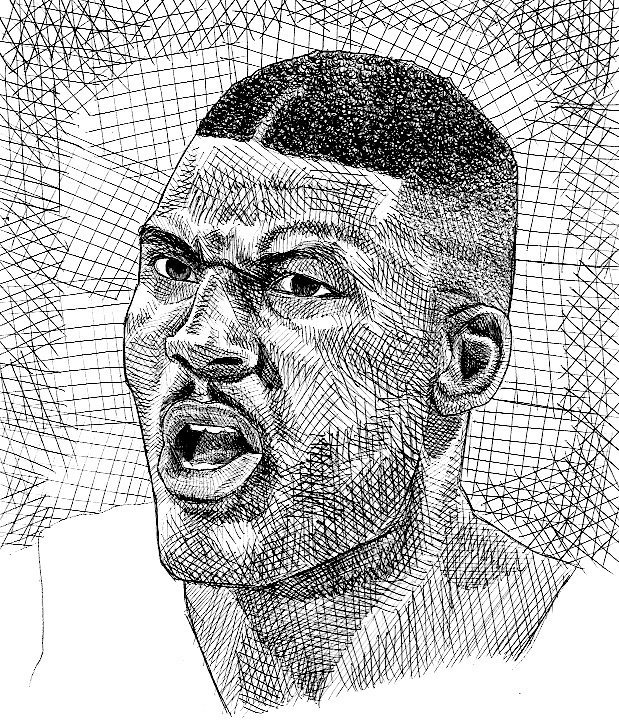

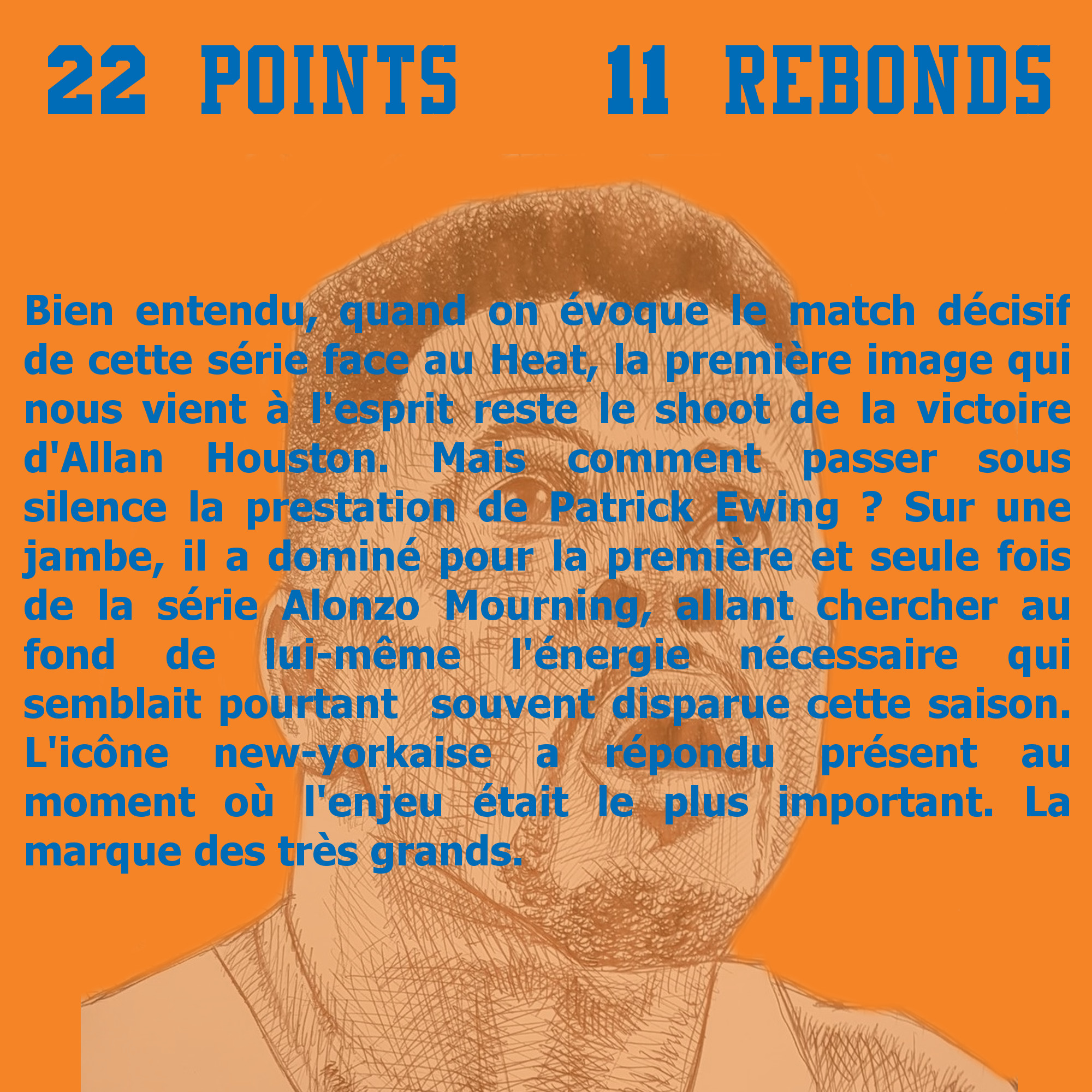

À trente-six piges, Pat Ewing ne ressemble plus à la force dominante qu’il a pu être dans son prime. The Beast of the East voit son corps qui commence à le lâcher. Certains vont jusqu’à critiquer la légende des Knicks, pointant du doigt le ralentissement du jeu en sa présence quand nombre de ses coéquipiers ont besoin d’enlever le frein à main pour un style plus uptempo. Une preuve de plus d’une certaine forme de désamour entre celui débarqué comme le sauveur à la Draft 1985 – premier choix issu de la première loterie – et le public new-yorkais qui a souvent vu en son pivot un bouc émissaire parfait aux échecs des Knicks. Après une saison 1997-98 avec seulement vingt-six matchs disputés, Pat Ewing va encore squatter l’infirmerie en 1999. Alors certes, on ne parle pas d’un exercice terminé – avant un retour succinct en Playoffs – après moins de deux mois de compétition à cause d’un poignet bousillé, mais ce sont tout de même douze rencontres qui sont manquées cette année, en particulier à cause d’un tendon d’Achille récalcitrant. Que ce soit Mère Nature qui fait son effet avec l’âge grandissant du natif de Kingston ou alors un retour de bâton d’une préparation estivale quasi-nulle suite au lock-out, les absences répétées du pivot ne sont pas sans conséquence et l’irrégularité des Knicks trouve ici une explication non-négligeable. La franchise de Big Apple est même légèrement moins performante avec Ewing (53% contre 58% de victoires, mais l’échantillon est faible). Pourtant, Pat serre les dents et son expérience reste indispensable au vestiaire new-yorkais, tout en maintenant le cap comme top scoreur, rebondeur et contreur sur les parquets, même si son adresse n’a jamais été aussi médiocre (43,5%).

Sauf qu’en Playoffs, son impact va se réduire à mesure que son tendon le fait souffrir, jusqu’à ce qu’il déclare forfait à la fin du Game 2 des Finales de Conférence face aux Pacers. Si les Knicks s’en remettent pour ce tour, son absence n’est qu’un obstacle de plus qui rend la dernière marche contre les Spurs insurmontable. Et oui, on ne se passe pas aussi facilement du « meilleur pivot à avoir joué pour les Knicks » comme le décrit une autre légende du Madison Square Garden, Willis Reed.

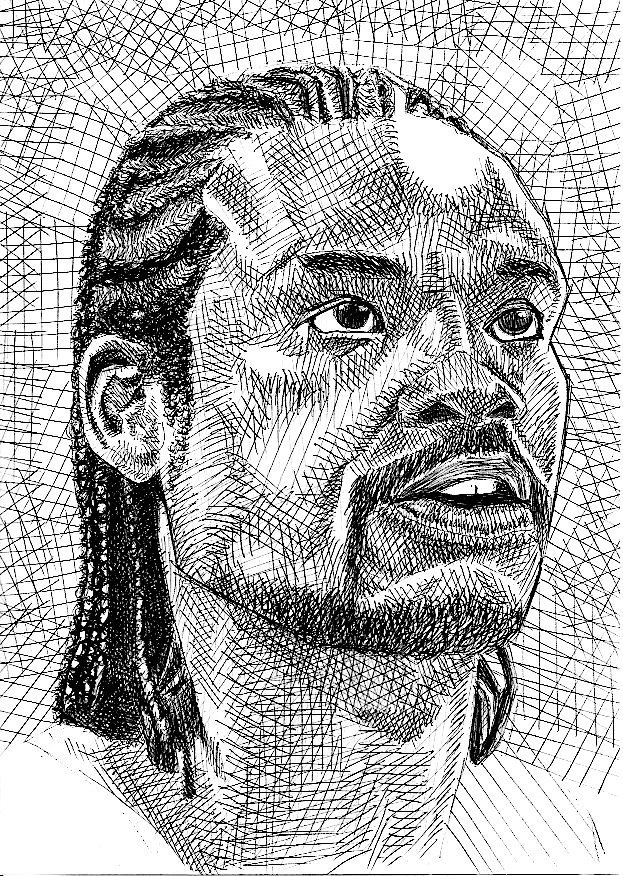

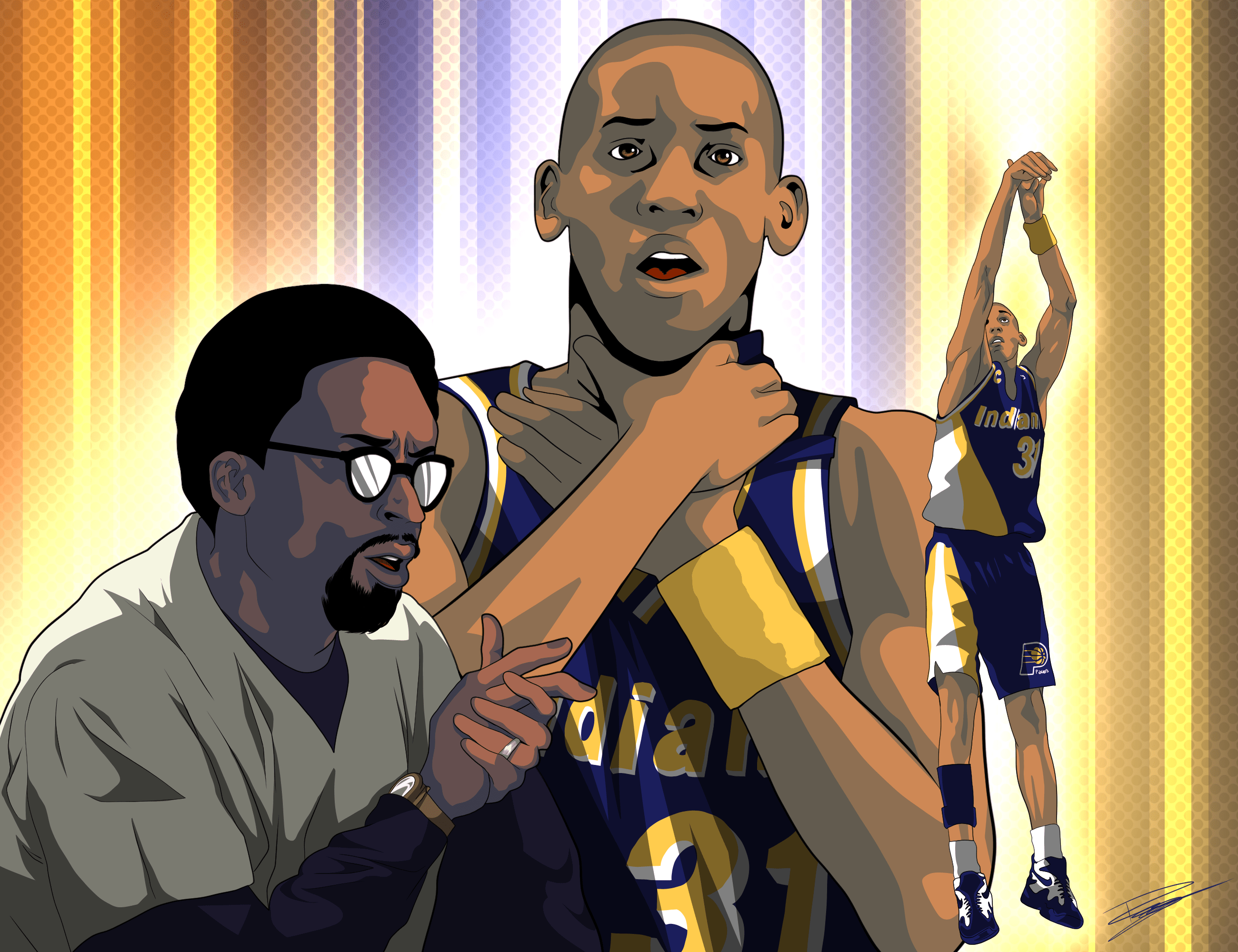

Quand l’étrangleur de San Francisco débarque à Manhattan, les questions qui l’entourent sont nombreuses. Suspendu de longs mois suite à son agression sur PJ Carlesimo, on ne l’a plus vu sur un terrain de basket depuis un bail. Caractère explosif comme son jeu, les doutes existent quant à sa capacité à entrer dans le moule collectif, surtout qu’à son poste à New York joue un certain Allan Houston. Bref, état physique, intégration et compatibilité avec les joueurs en place, on peut se demander si les Knicks font une affaire, surtout en lâchant le fidèle et apprécié John Starks dans le deal. Pour autant, jamais Pat Ewing n’a eu un coéquipier du standing de Spree pour le soulager du lourd fardeau qu’est de porter la franchise new-yorkaise. Un mec calibre All-Star – trois fois au cours de ses cinq premières saisons dans la Ligue sous le maillot des Warriors. Un joueur capable d’électriser le Madison Square Garden par son énergie et sa passion. Mais un mec avec une étiquette de loser – une seule série de Playoffs conclue par un sweep – qui s’est déjà embrouillé avec des coéquipiers par le passé et dont le talent repose sur l’instinct, bien loin du basket structuré en place à Big Apple. Le pari est risqué, mais les Knicks sont prêts à le tenter. Et tout au long de la saison, au gré des hauts et des bas rencontrés par les pensionnaires du Madison Square Garden, le mode free style et l’attitude parfois – souvent – je-m’en-foutiste ou décalée de Sprewell permettent aux observateurs d’alimenter le débat du bien-fondé de ce recrutement.

Il s’avère que c’est en dynamiteur des second units adverses que Jeff Van Gundy décide d’utiliser son slasher, avec un groupe qui joue plus uptempo que le cinq de départ. Un rôle que le numéro 8 accepte sans pour autant l’adopter et qu’il quitte finalement lors de la fin du run en Playoffs des Knicks, lorsque JVG change son fusil d’épaule afin de donner un second souffle à sa rotation suite aux nombreuses blessures. Un coaching gagnant quand on voit les performances et l’impact de Spree lors de ces Playoffs, mais insuffisant pour aller chercher le titre. Pourtant, Latrell Sprewell n’a pas ménagé sa peine face aux Spurs.

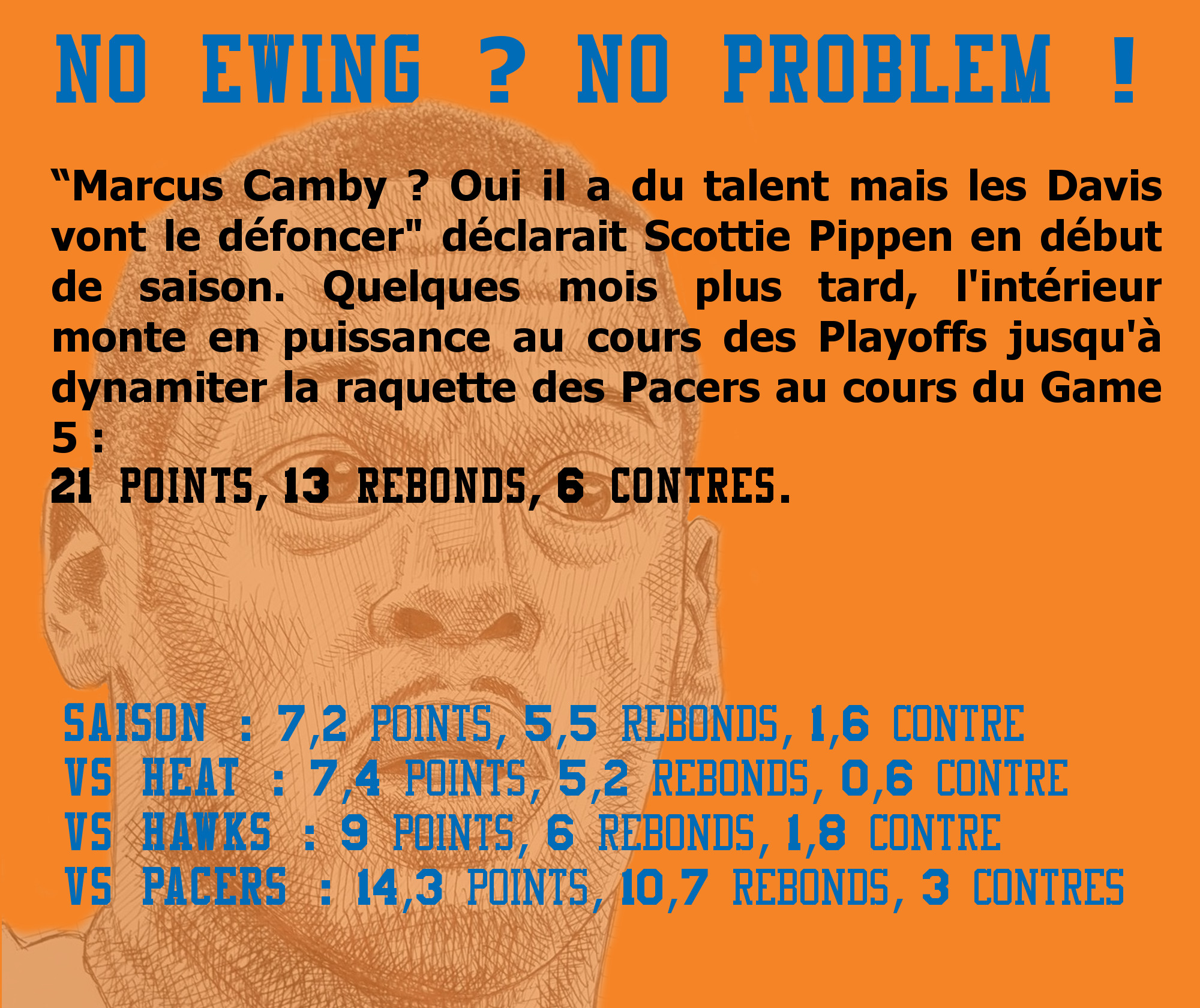

Aux côtés de Sprewell, le jeune intérieur est la seconde recrue phare des Knicks. Récupéré contre le vieux Charles Oakley, Camby Man va devoir lutter pour obtenir sa place et trouver son rôle. Il faut dire que remplacer le vieil Oak – admiré par les fans et adoubé par Pat Ewing pour son travail de guerrier libérant le pivot de nombres de charges ingrates – n’est pas tâche aisée. Surtout que Jeff Van Gundy semble en accord avec les aficionados pas forcément fans de ce trade, symbole de l’orientation plus jeune et plus athlétique voulue par la franchise.

Si le potentiel du second pick de la Draft 1996 est supérieur à celui du Chêne grincheux, Marcus est encore loin de pouvoir prétendre s’imposer comme titulaire chez un contender, sans compter qu’il squatte régulièrement l’infirmerie lors de ses années canadiennes et le banc pour ses débuts à Big Apple. Certains y voient un message de Jeff Van Gundy à Ernie Grunfeld, peu satisfait du trade et de la perte de Charles Oakley. Chose que le coach niera toujours, évoquant plutôt l’adaptation de son intérieur aux exigences de Big Apple. Au lieu de se plaindre, le joueur pour sa part taffe et essaie de mettre à profit ses qualités de défenseur avec la second unit, ce qui lui permet – au gré des blessures dans le secteur intérieur – de voir son temps de jeu et son impact croître sur les dernières semaines synonymes du run new-yorkais pour accéder aux Playoffs. Dans la constante lutte d’influence dans les couloirs du Madison Square Garden, Marcus Camby reçoit – en plus du soutien de Grunfeld – l’appui d’un toujours écouté et réputé Isiah Thomas, consultant chez NBC et accessoirement le mec qui l’a drafté chez les Raptors.

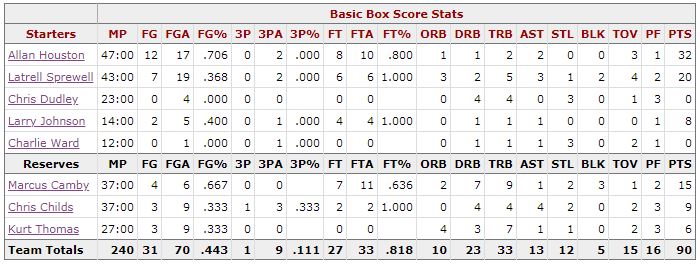

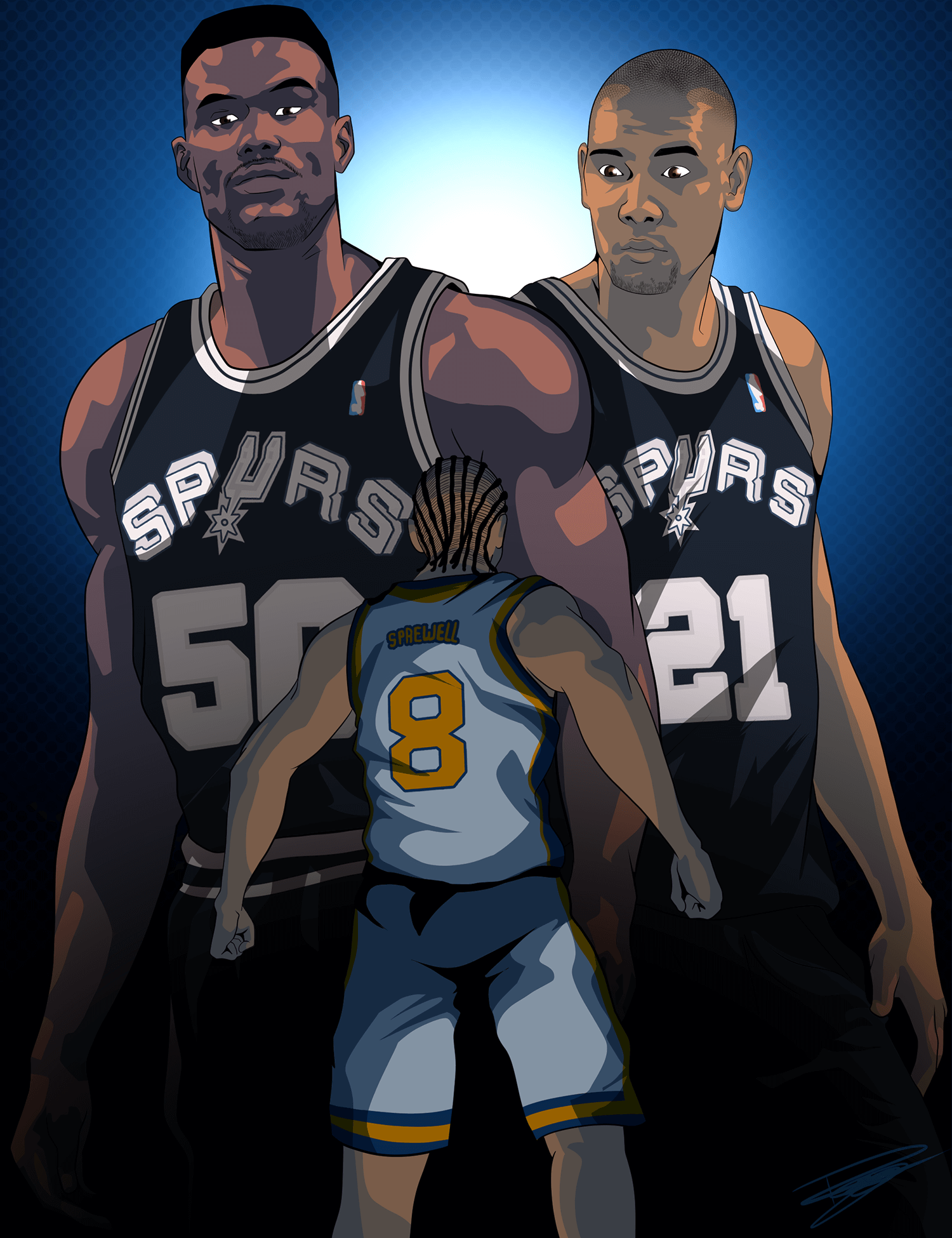

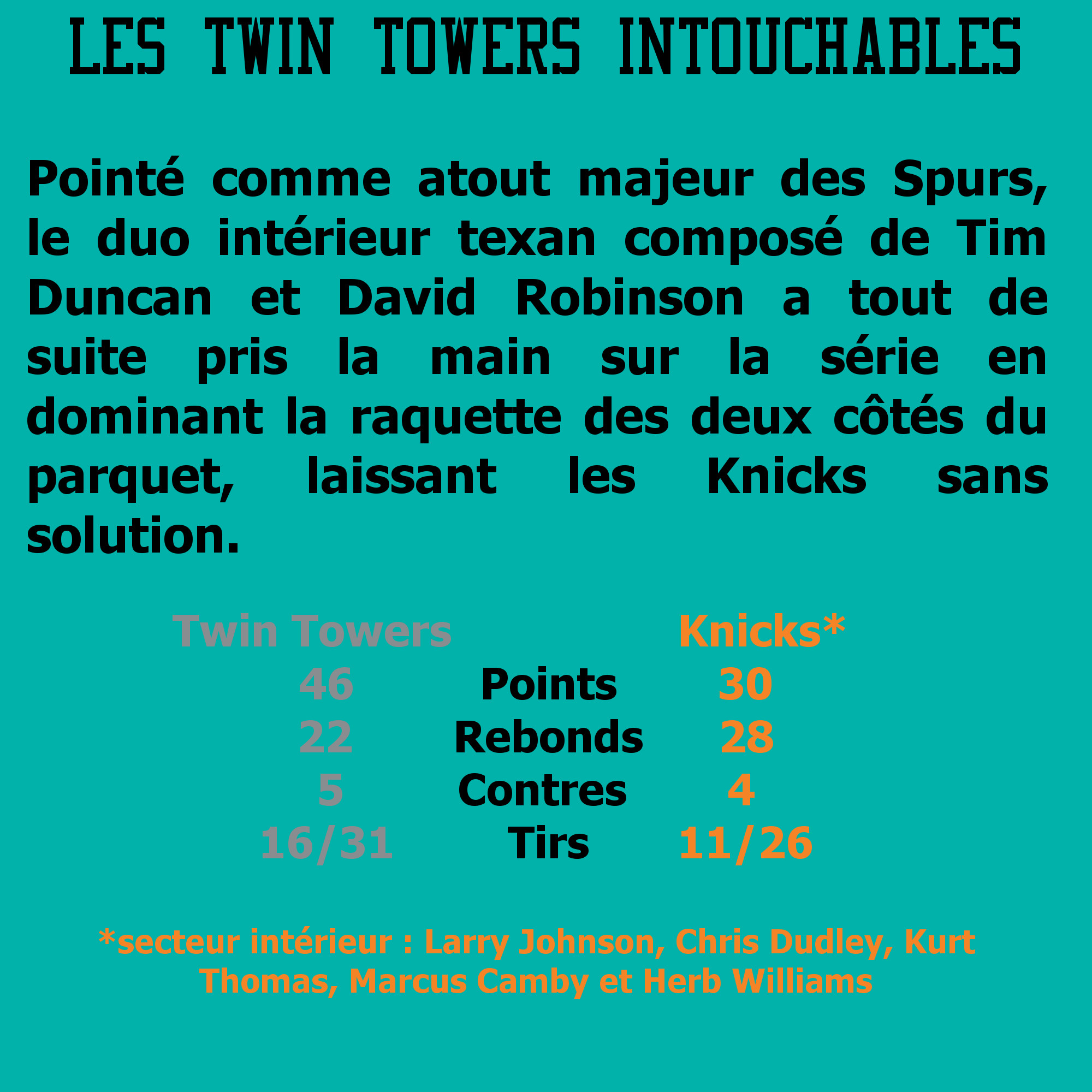

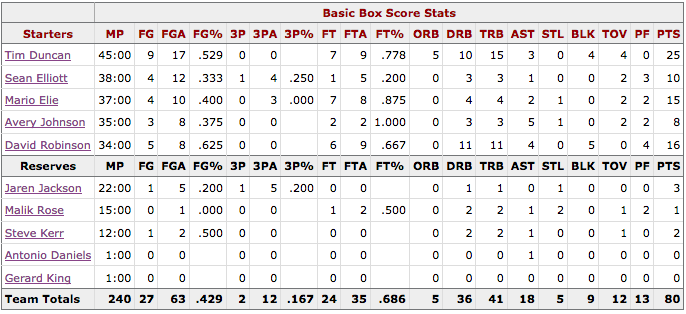

C’est lors de la postseason qu’il finit par faire son trou, assurant en back-up lors des deux premiers tours – en rivalisant au passage face l’expérimenté Mutombo – avant d’exploser à partir du Game 2 des Finales de Conférence contre les Pacers. Ewing définitivement out, Marcus Camby s’offre le scalp de la raquette des Hoosiers et les louanges de son coach sur sa progression et son état d’esprit au cours de la saison. Avant de prendre la leçon – à l’instar de son équipe – face aux Spurs du duo Duncan-Robinson bien trop fort pour que Camby Man puisse lutter sur la durée.

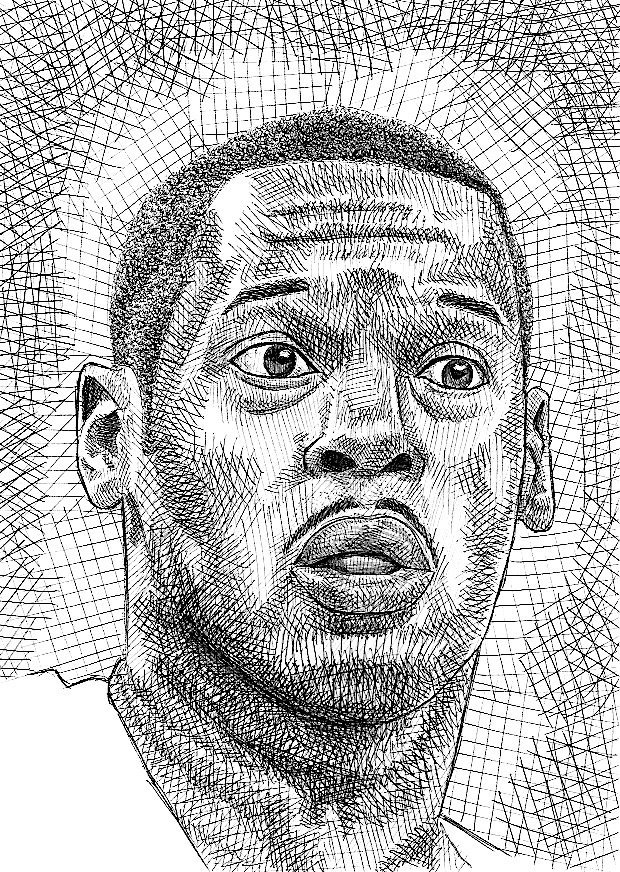

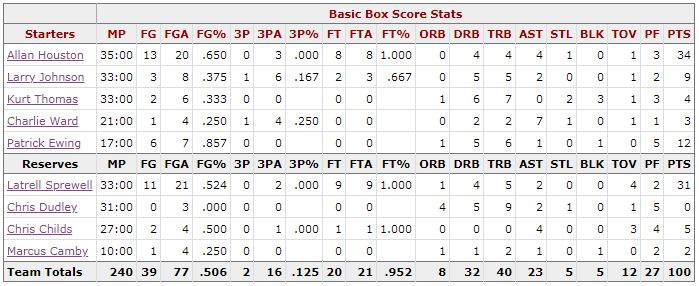

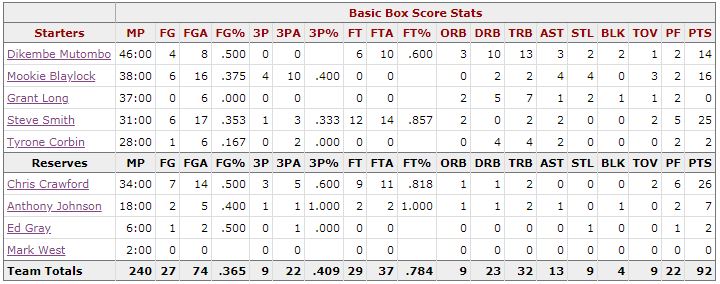

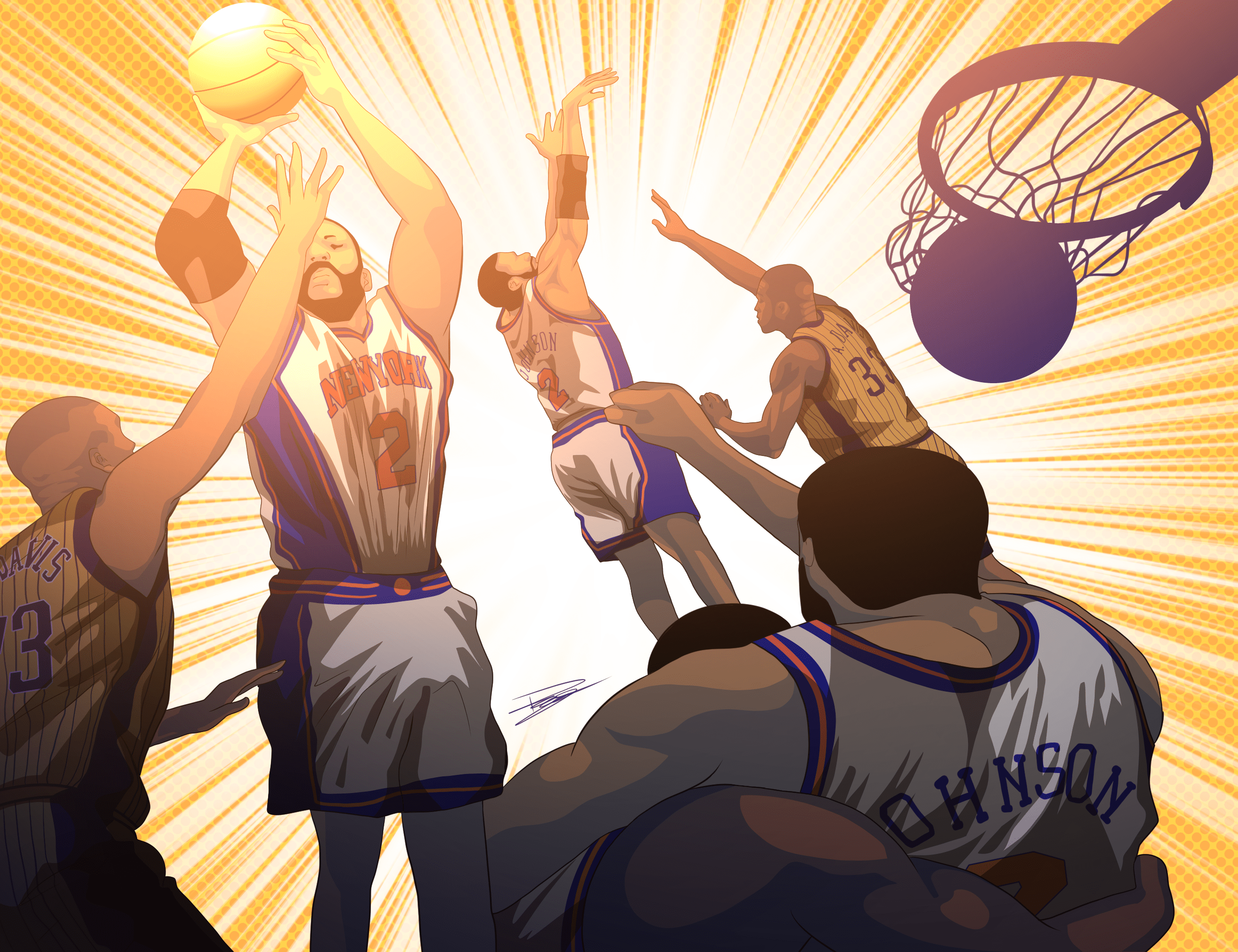

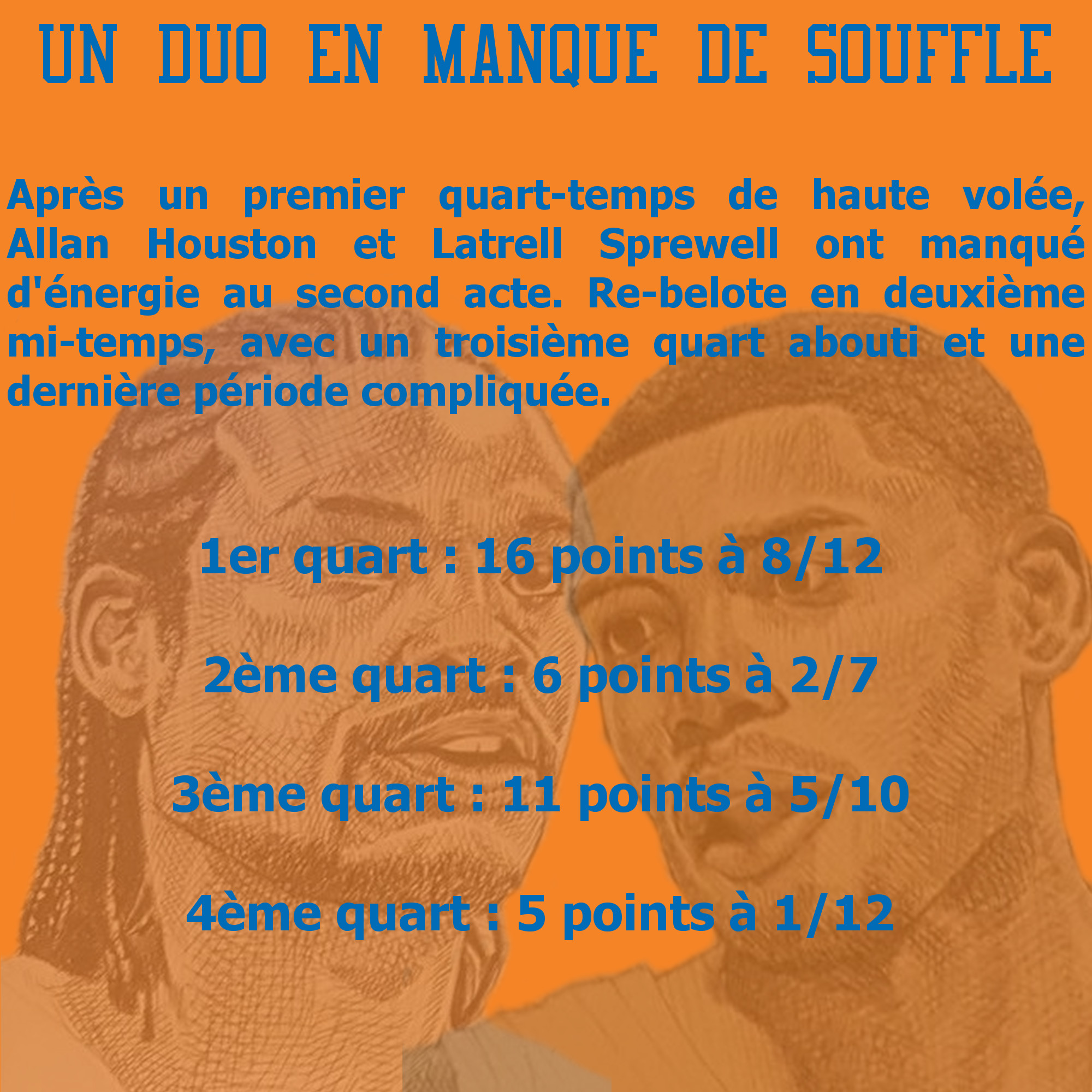

Débarqué à NY en tant qu’agent libre à la fin de son contrat rookie chez les Pistons, Allan Houston arrive pour donner un second souffle aux Knicks des nineties qui semblent caler après les Finales perdues de 1994 et le départ de Pat Riley un an plus tard. Dans cette optique, obtenir un joueur plus jeune, plus athlétique, plus talentueux mais aussi moins dans le moule physique du groupe en place depuis plusieurs saisons doit permettre à la franchise de Big Apple de changer de style. Sous le tutorat de John Starks devenu sixième homme pour l’occasion, Allan Houston prend ses marques et grandit avec le jersey des Knickerbockers. Le shoot pur, il reste tout de même dans l’ombre de Patrick Ewing avant de s’émanciper progressivement lors de la saison 1999, justement parce que le déclin du pivot s’accélère avec les blessures. Il devient alors la première option des Knicks en Playoffs, même si Sprewell, qui a remplacé Starks, score plus, s’offrant même un game winner de légende sur un floater-runner plein de réussite lors du match décisif contre le Heat. Un joueur transfiguré au moment des Playoffs, confiant et clutch, tellement loin de l’impression dégagée en saison régulière d’un mec parfois hésitant, peu sûr de lui et aux performances inégales.

Au milieu du boxon médiatique new-yorkais, le style calme et la voix posée d’Allan Houston ont un effet apaisant et le propulsent comme relation presse de luxe pour les Knicks à la recherche de leur nouvelle star pour remplacer leur pivot vieillissant. Même si cela signifie mettre sur le devant de la scène un joueur ayant encore à s’affirmer. Mais le front office aura toujours confiance en lui, lui proposant par la suite un contrat fort lucratif (cent millions sur six ans en 2001) que les différents observateurs ne manqueront jamais de lui rappeler, même lorsqu’il atteindra le statut All-Star.

Explosif et puissant à ses débuts aux Hornets, Larry Johnson a grandement contribué à la hype qui entourait les Frelons au début des nineties. Mais l’état de grâce s’est envolé en fin d’année 1993 avec une blessure au dos qui va l’obliger progressivement à se réinventer, entre autres avec des progrès derrière l’arc et un jeu plus complet ainsi qu’une panoplie de mouvements rapides au poste. Une tendance qui s’est confirmée chez les Knicks où Larry Johnson a été échangé à l’été 1996, résultat d’une explosion du noyau de Charlotte amorcée quelques mois plus tôt quand les frictions entre le power forward et Zo Mourning avaient envoyé ce dernier sous le soleil de Floride.

Débarqué à Big Apple en 1996 contre Anthony Mason et un Twix, il a tout de suite séduit Jeff Van Gundy par sa volonté à répondre aux besoins de l’équipe pour le bien du groupe. Avec des stats en baisse dans toutes les catégories ou presque lors de sa première saison à Gotham, Grandmama confirme par contre cette faculté à être un couteau suisse qui se sacrifie pour faire tourner un effectif et dont l’influence dépasse non seulement le cadre des chiffres, mais aussi celui du parquet. Et cela même si certains attendent plus de stats pour un mec au contrat atteignant les quatre-vingt-quatre millions de dollars.

Devenu taulier du vestiaire des Knicks par son attitude et son altruisme mais surtout sa capacité à échanger avec chacun, vétérans comme plus jeunes, LJ joue un rôle prépondérant pour maintenir le cap en 1999 malgré les difficultés rencontrées. Il est d’ailleurs le premier à croire que si les Knicks atteignent les Playoffs, ils auront un coup à jouer tant chacun à la capacité d’élever son niveau. Il joint les actes aux paroles dans l’un des symboles de ce miracle new-yorkais avec son action à 4 points pour remporter le Game 3 des finales de Conférence face aux Pacers.

Malheureusement, la suite est plus compliquée pour lui, entre des soucis au genou et le fait de devoir défendre dans la raquette face aux Spurs, lui qui rend une quinzaine de centimètres en moyenne aux Twin Towers texanes.

Fin janvier, Kurt Thomas lance le recrutement des free agents des Knicks dont il est finalement la seule signature d’impact, le lendemain du trade faisant débarquer Spree à Big Apple. Forcément, avec tout l’argent déjà sorti de la banque pour l’effectif en place, difficile de faire rêver les agents libres. Mais les Knicks font le pari d’un mec qui n’a pas encore fait son trou en NBA mais dont le pedigree NCAA – meilleur scoreur et rebondeur du pays en 1995, troisième joueur à accomplir cet exploit après Xavier McDaniels et Hank Gathers – laissait présager de belles promesses. Comme dans le même temps la raquette des Knicks s’est dépeuplée, offrant moins de profondeur que dans le passé, il faut bien trouver des solutions. S’il n’arrive pas dans la peau d’un titulaire en puissance après deux saisons marquées par les blessures – fracture de fatigue – à Miami puis Dallas, Kurt Thomas va rapidement prendre place aux côtés de Pat Ewing pour jouer des coudes et s’occuper des tâches ingrates dans la peinture qui incombaient jusqu’il y a peu à Charles Oakley. Encore inexpérimenté – il sort juste de son contrat rookie – il se met parfois en difficulté à cause de problèmes de fautes, mais son dévouement et son absence d’état d’âme lorsqu’il s’agit de soulager Patoche en défendant sur le meilleur intérieur adverse ont été très appréciés des fans new-yorkais.

Ce souci de discipline va faire partie des raisons d’un changement tactique de la part de Jeff Van Gundy face aux Pacers. Kurt Thomas sort finalement du cinq de départ pour le protéger de ses excès et permettre à Sprewell de débuter les rencontres après le Game 3 des finales de Conférence.

Vainqueur du trophée Heisman du meilleur joueur de foot US à la fac – comme O.J. Simpson, Cam Newton ou Tim Tebow par exemple – c’est finalement vers le basket que l’un des plus grands athlètes universitaires de l’histoire – il a également été choisi par des franchises de Major League Basketball – se dirige pour sa carrière professionnelle, drafté par les Knicks en fin de premier tour en 1994.

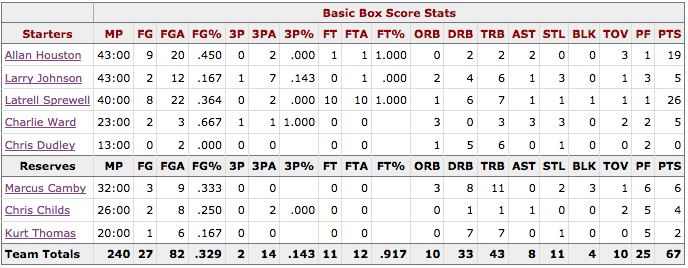

Pas facile de faire sa place dans le groupe des finalistes de l’époque. C’est finalement lorsque Jeff Van Gundy – proche du joueur car responsable du développement des jeunes lors de la saison rookie de Ward – reprend la destinée de l’équipe que le rôle de Charlie va évoluer positivement. Au point de devenir le titulaire à la mène, ce qui à défaut de faire rêver les foules a au moins récompensé ce gros bosseur apprécié des fans de Big Apple car enfant du cru ayant fait son trou. Distributeur et shooteur correct, il n’en reste pas moins limité pour se frotter aux meilleurs meneurs de la Ligue. Mais il a du cœur, un atout fort pour les supporters qui viennent de voir partir leurs chouchous Starks, Oakley et Mason au cours des derniers mois. Une qualité qui a également pesé dans le parcours des Knicks, basé sur cette énergie et cette volonté. Même si au final, la défaite face aux Spurs relance le débat du niveau du poste 1 de la franchise de Gotham tant l’impact de Ward – tout comme de sa doublure Childs – a été faible. Quand on sait qu’ils ont clairement perdu leur matchup face à Avery Johnson lors des Finales, les lacunes des meneurs sont évidentes.

Dans le vestiaire, il dispose d’un rôle particulier. Très croyant, il tient des réunions auxquelles certains de ses coéquipiers participent, comme Allan Houston ou Chris Dudley. Une croyance qui peut lui faire tenir des discours dont les conséquences prennent vite des proportions non-négligeables dans le boxon médiatique de Big Apple et qui ne permettent pas toujours l’apaisement autour de la franchise.

Après avoir à peu près réussi une saison NBA aux Nets – en sophomore, sortant de l’ombre de Kenny Anderson, transféré aux Hornets faute d’accord sur une extension de contrat – Chris Childs se voit offrir les clefs du camion new-yorkais en 1996 avec en bonus vingt-quatre millions de dollars sur six ans. Une drôle d’idée pour remplacer le vieillissant mais certes expérimenté Derek Harper quand on sait que le lascar n’a pas été drafté à sa sortie de la fac en 1989, roulant plutôt sa bosse avec succès en Continental Basketball Association. Un passage au niveau inférieur qui lui permet entre autres de se débarrasser de ses vieux démons, Chris Childs ayant un attrait un peu trop prononcé pour la bouteille qui a retardé son arrivée en NBA et même plus tant sa vie était négativement impactée par son alcoolisme. Au bout d’une saison à Big Apple, le verdict est clair : il n’a pas les épaules d’un titulaire à la mène pour une franchise qui souhaite jouer les premiers rôles dans la Ligue. Il laisse donc sa place à Charlie Ward pour apporter plus d’intensité défensive et un peu d’adresse du parking à la second unit, un rôle qui correspond également mieux à ses qualités avec une rotation qui joue plus vite. Bon, cela implique aussi la poursuite de ses pertes de balle par précipitation… Autant dire que le niveau du poste de meneur chez les Knicks en cette saison 1999 fait rêver, les deux joueurs ayant été pointés du doigt tout l’exercice pour leur manque d’impact et leur faible rendement.

Du fait de son parcours, Childs n’a jamais eu peur des responsabilités en prenant un gros tir ou en répondant à la presse, devenant un client apprécié des médias new-yorkais. Mais son manque de discernement sur un parquet – il est d’ailleurs bien plus un shooteur qu’un playmaker – a le don de faire péter un câble à son coach et aux fans du Madison Square Garden. En s’appuyant de l’autre côté du terrain sur son agressivité, il a tout de même pu faire son trou pour rester important dans la rotation, en particulier quand Charlie Ward souffrait en défense face à Mark Jackson. Malheureusement touché au genou lors des Finales, il ne pèse absolument pas dans cette ultime série.

Chris Childs

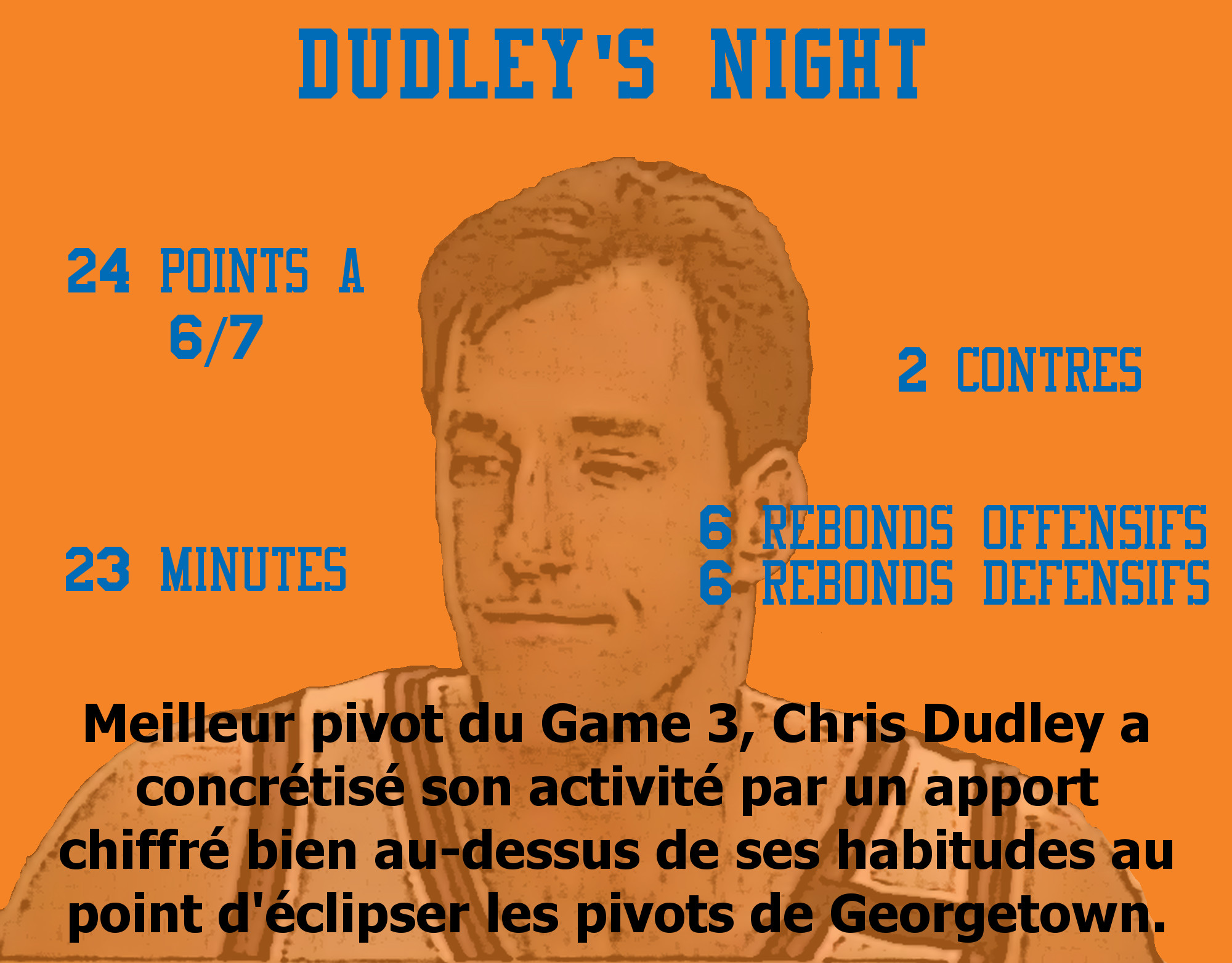

Candidat républicain pour le poste de gouverneur de l’Oregon en 2010, Chris Dudley est passé par les bancs de la fac de Yale, plus connue pour ses diplômes que son équipe de basket (seuls sept joueurs draftés issus de Yale, dont quatre n’ayant jamais foulé les parquets de la NBA). Est-ce que la faible renommée du programme sportif de l’université peut expliquer que ce grand échalas soit le pire mec de l’histoire sur la ligne des lancers francs ? Qu’importe ce tampon peu glorieux sur sa carrière, les Knicks le récupèrent au cours d’un trade à trois avec Blazers et Raptors avant le début de la saison 1997-98, pour prendre six fautes tous les soirs lorsque Pat Ewing souffle sur le banc. Un rôle qui lui va à merveille, lui qui n’hésite pas à cogner durement pour s’assurer que son adversaire ne profite pas d’un and-one. Alors qu’il semble dénoter dans le vestiaire des Knicks par son origine sociale, son éducation ou encore le fait qu’il soit le seul WASP du roster, Chris Dudley s’intègre parfaitement, capable de s’adapter aux différents styles de ses coéquipiers et participant aux offices de Charlie Ward en compagnie d’Allan Houston ou Herb Williams. Diabétique, il contrôle son taux de sucre pendant les matchs pour s’assurer que tout va bien. Une lutte contre la maladie qui a probablement forgé également son caractère pour faire sa place en NBA malgré ses lacunes techniques et athlétiques. Susceptible tout de même d’apporter quelques contres et rebonds pour définir un défenseur honnête lorsqu’il ne se fait pas ridiculiser par Shaq, il hérite du poste de titulaire quand Pat Ewing doit abandonner les siens.

Avant même cette intronisation dans le cinq, il connaît son moment de gloire lors du Game 3 face aux Hawks en proposant la meilleure ligne statistique des pivots de la rencontre. En faisant preuve d’une grosse débauche d’énergie sans être brillant, il contribue à éliminer les Pacers en étant cette fois-ci la solution permettant à un Marcus Camby bondissant de se reposer par instants. Il ne se mêle cependant pas trop longtemps aux titulaires, juste pour finir Indiana et prendre deux mixtapes par Robinson et Duncan lors des Finales, avant que Jeff Van Gundy ne stoppe le carnage en remettant son maçon sur le banc pendant que Camby glisse dans le 5. Pour guère plus de succès.

Ils n’ont certes pas servi à grand chose, mais leur nom est tout de même apparu sur un jersey des Knicks au cours de la saison. Rick Brunson, Ben Davis, Dennis Scott, Herb Williams et David Wingate complètent le roster de Jeff Van Gundy avec des fortunes diverses, mais en étant surtout là pour faire le nombre.

Le lot n’a rien d’alléchant : Dennis Scott encore plus gros qu’avant, David Wingate et Herb Williams bien cramés et pas loin de la maison de retraite, Rick Brunson et Ben Davis pour assurer le quota de no names d’un roster NBA, la rotation derrière les neufs soldats préférés de Jeff Van Gundy n’a pas de quoi filer une demi-molle aux observateurs, bien au contraire. D’ailleurs, à eux cinq, ils ne cumulent que 448 minutes sur la saison, plus 34 en Playoffs (réparties sur Williams et Brunson). La preuve flagrante de l’inefficacité de ce quintet pouvant être symbolisée par le naufrage de Dennis Scott, tellement loin de l’ancien sniper du Magic et dont les seuls buckets enfilés dans la saison le furent au KFC. Plus que son niveau, son attitude et son manque d’investissement polluent le groupe et Jeff Van Gundy finit par lui indiquer la porte. Tout l’inverse d’un Herb Williams, du moins en ce qui concerne l’apport au vestiaire. Aîné de quatre ans de Jeff Van Gundy, le vétéran respecté est une présence tutélaire rassurante pour les plus jeunes comme Kurt Thomas ou Marcus Camby qui ne manquent pas de lui demander conseil.

Last and maybe least

- Rick Brunson

- Ben Davis

- Dennis Scott

- Herb Williams

- David Wingate

From Old York to New York

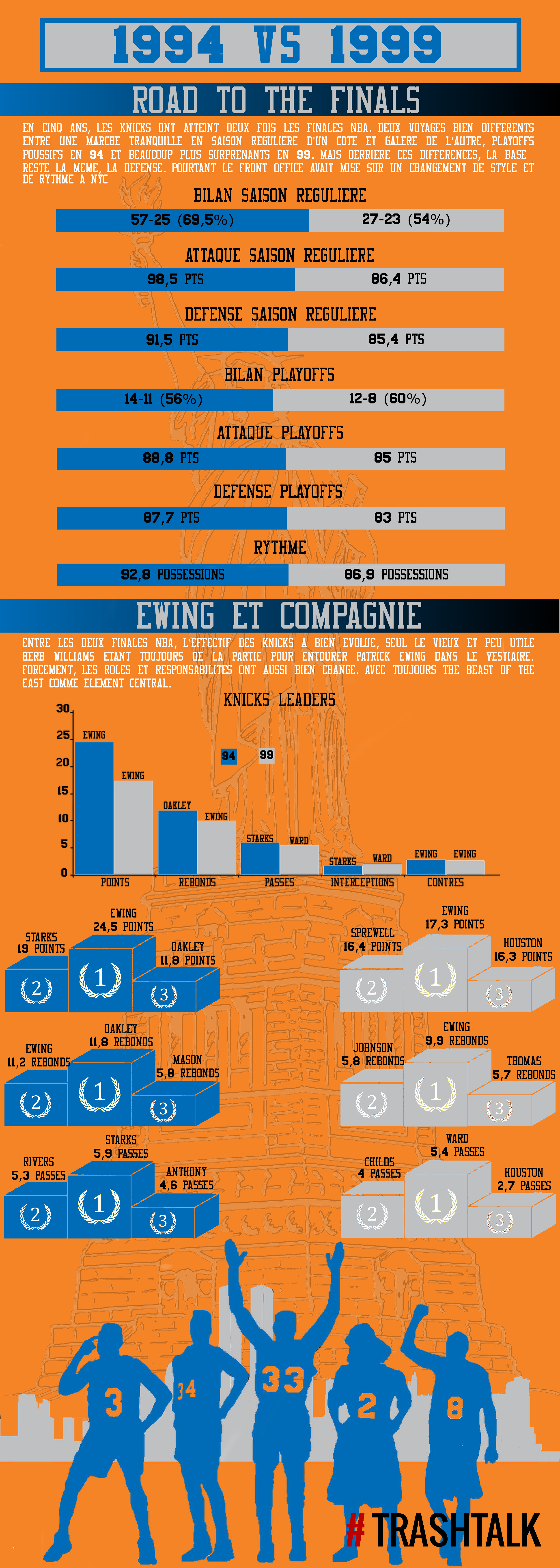

Entre les Finales de 1994 et celles de 1999, le visage des Knicks a bien évolué. Comme la répartition des tâches dans l’équipe. Coup d’œil sur cette nouvelle génération, ses différences et ses points communs avec ses prédécesseurs, le trait d’union étant assuré par Patrick Ewing.

50 matchs pour une saison irrégulière

Comme on fait son lit on se couche a-t-on coutume de dire. Mais les Knicks n’ont certainement pas pensé à cela quand on voit leur intersaison, car en plus de rajouter un max de monde dans le pieu, ils n’ont surtout pas changé les draps. Et si les noms couchés sur les feuilles de match ont de la gueule, le réveil va rapidement être brutal dans un exercice laborieux, voire cauchemardesque certains soirs. Récit en trois temps d’une saison bien loin d’être régulière.

Un lancement chaotique et des rotations à trouver

Si certaines franchises capitalisent sur une cohésion qui leur permet de lancer parfaitement leur saison, l’entame des Knicks est loin d’être un long fleuve tranquille. Au contraire, elle pose clairement les bases d’un exercice bien plus compliqué que prévu.

Injury Report

Dès la troisième rencontre de l’année, les Knicks doivent se passer de Latrell Sprewell. Pas l’idéal dans une saison raccourcie et au moment où le roster essaie de construire son identité. Gêné au pied depuis quelques jours, il souffre d’une micro fracture au niveau de son talon droit. Pas besoin d’opération, mais une botte de protection à chausser pendant plusieurs semaines, ce qui repousse d’autant son intégration dans le collectif.

Pendant que Spree repose son pied meurtri, les Knicks apprennent à gagner sans lui et à l’aube de son retour, les chiffres sont sans appel : 0-2 lorsqu’il joue, 9-4 en son absence. Échantillon léger, mais qui pousse tout de même à la réflexion sur la meilleure utilisation possible de l’arrière pour conserver la bonne dynamique. La réponse apparaît de plus en plus limpide : bien que recrue phare de l’été, c’est sur le banc que Sprewell doit débuter les rencontres pour reprendre le flambeau de John Starks. Comment l’ancien des Dubs va-t-il encaisser ce nouveau statut, lui qui est un habitué des starting lineups (390 titularisations sur 400 matchs chez les Warriors) ? La première réponse, à défaut d’être complètement enthousiaste, est politiquement correcte et clôt temporairement toute polémique, surtout quand on connaît le franc parler de l’animal :

Je ferai tout ce qu’il faut. En ce moment je veux juste gagner et m’intégrer au mieux. […] Bien sûr que je veux avoir un impact. Ce n’est pas comme si cette équipe jouait mal. Je veux juste être le joueur qui nous fait passer le niveau supérieur.

Pour autant, le débat persistera tout au long de la saison et la question de savoir si Latrell Sprewell apprécie ce rôle ou pourrait quitter le navire à cause de cette situation reviendra régulièrement sur le tapis.

Off the court

Lorsque la trade deadline arrive, les Knicks n’ont toujours pas trouvé leur rythme de croisière, continuent de galérer à la mène et savent désormais qu’ils vont devoir composer avec l’incertitude sur l’état physique de Pat Ewing. La réponse de Grunfeld ? Faire signer une belle prolongation à Marcus Camby (trente millions de dollars sur six ans pouvant monter jusqu’à quarante-huit en fonction de récompenses) et récupérer les droits sur Mirsad Turkcan des Sixers. Pendant cette quasi-inactivité de la part de son front office, Jeff Van Gundy assiste impuissant à un mouvement d’un tout autre standing chez les voisins du New Jersey : dans un trade à trois, les Nets récupèrent un Stephon Marbury qui déclarait un mois plus tôt vouloir tout faire pour retrouver sa ville de New York. Entre dépit et admiration, le coach des Knicks commente à quelques mètres de Grunfeld:

Ce sont des génies.

Un tacle à peine déguisé envers son General Manager et apprécié comme il se doit par l’intéressé.

New York attaque par une première depuis la saison 1991-92 avec deux contre-performances. Point commun entre celles-ci, elles sont floridiennes, la première à Orlando, la seconde à domicile contre Miami. Dès ces rencontres, on sent que la mayonnaise ne prendra pas aussi facilement qu’espéré. Que le style de jeu de l’équipe n’est pas complètement défini. Certes, des qualités athlétiques sont arrivées à Big Apple, mais comment les utiliser avec un Patrick Ewing qui reste la pierre angulaire de l’effectif ? Difficile de cavaler quand le pivot est sur le terrain, il n’est pas armé pour un rythme trop élevé. Mais du coup si on ralentit la gonfle pour jouer en attaque posée, comment permettre à Latrell Sprewell d’être à l’aise ? On pourrait également poser la question pour Marcus Camby, mais l’ancien Dino ne foule quasiment pas le parquet, Jeff Van Gundy ayant besoin de plus de certitudes sur sa capacité à s’intégrer aux Knicks. C’est donc tout le puzzle imaginé les derniers mois qui semble bien plus difficile à assembler dans une franchise qui n’aime pas patienter et construire avec patience.

Pour ne rien arranger à cette mise en route déjà délicate, Spree doit passer par la case infirmerie dès le 9 février, deux jours après la défaite face au Heat au cours de laquelle il n’a guère brillé (5 points à 2/12 et 4 balles perdues). Quand ta principale recrue est sur le flanc dès le début de la saison, même pour quelques semaines, tu peux tirer la gueule. En effet, ce contretemps ne va pas faciliter la progression collective des troupes de JVG qui va devoir jongler toute la saison avec les voyages à l’infirmerie des uns et des autres, les corps souffrant dans cet exercice condensé après la longue coupure du lock-out et une préparation minimale avant d’attaquer l’exercice. Surtout quand celui-ci offre des rencontres encore plus rapprochées qu’à l’accoutumée.

C’est donc le pépin physique de Latrell Sprewell qui sonne la première alerte médicale. De quoi retarder la mise en place de la cohésion du groupe et les rotations. Mais d’un autre côté, Jeff Van Gundy peut restructurer son cinq de départ de façon plus cohérente avec Larry Johnson qui glisse sur l’aile et Kurt Thomas qui devient titulaire en 4, laissant la raquette de la second unit à Chris Dudley et Marcus Camby. On recentre l’attaque sur Pat Ewing et on a quasiment l’impression de faire un saut dans le passé, avec seulement Thomas qui reprend les basses tâches de Charles Oakley dans la peinture. Un calendrier favorable permet ainsi à New York de bien redresser la tête avec neuf succès en douze matchs et de donner l’impression que la saison est lancée avec un style qui se dégage avant de retrouver le Heat et d’envisager le retour de Spree. On ne le sait pas encore, mais la franchise de Big Apple ne réalisera pas de meilleur run que celui qui vient de se conclure, ni de meilleur mois que ce déjà poussif février (8 victoires pour 5 défaites). À l’inverse, le comeback de Sprewell apporte un nouveau casse-tête, à savoir son rôle. Les résultats obtenus et l’alchimie qui commence à se dégager semblent forger la décision de Jeff Van Gundy : il va utiliser l’ancien des Warriors comme détonateur de la second unit. Le débat sur ce choix ne fait que commencer.

Se frotter au Heat et réintégrer Latrell Sprewell donc, coup sur coup. Deux échéances qui vont tourner au vinaigre. Si mars s’est ouvert par un succès sur les Cavs (le neuvième de la série citée plus haut), les Knicks chutent d’un point à Miami – avec deux échecs cruciaux de Pat Ewing, le premier dans le quatrième quart pour arracher la gagne, le second pour égaliser en prolongation – avant d’en faire de même à Milwaukee alors que Sprewell quitte l’infirmerie pour jouer contre les Bucks, dans sa ville de naissance. Sans grand succès personnel, ni collectif. Comme en Floride, Ewing a eu la victoire au bout des doigts. Et comme en Floride, il n’a pas su faire la différence dans les ultimes secondes. Quelques jours plus tard, alors que les Knicks ne possèdent que trois victoires au-dessus de la ligne de flottaison des 50%, c’est bien plus qu’un shoot manqué qui va perturber Big Apple et son pivot. Tandis que les Daims rendent cette fois-ci visite à la franchise de Manhattan, le numéro 33 va poser une copie blanche, en dehors de ses 29 secondes passées sur le parquet. Son tendon d’Achille qui le gêne depuis une grosse semaine le fait désormais trop souffrir pour jouer et il doit renoncer à poursuivre avec les siens. Ce n’est pas seulement la nouvelle défaite d’un point ce soir-là qui va continuer à creuser les cernes de Jeff Van Gundy, mais tous les aléas qui l’ont entourée. Et la première des questions réclamant une réponse : comment jouer et gagner sans Patrick Ewing ?

Off the court

Jeff Van Gundy ne s’en est jamais caché : le départ de Charles Oakley va être rude pour l’effectif, sur le parquet et dans le vestiaire. Le coach s’est montré dur avec son remplaçant, Marcus Camby ne débarquant pas en terrain conquis, devant faire ses preuves pour gratter des minutes. Comme en outre l’ancien d’UMass ne brille pas par son enthousiasme et son éthique de travail à ses débuts, JVG ne se prive pas pour le critiquer publiquement, limiter son temps de jeu, tout en échangeant avec lui sur ses attentes. Une méthode pas toujours au goût de Grunfeld qui voit là une manœuvre du coach pour le décrédibiliser. Quand on connaît l’historique entre les deux hommes, le cas Camby ne peut qu’attiser les tensions. Pour sa part, le joueur serre les dents sans s’épancher dans la presse, taffe et verra ses efforts payer lors des Playoffs.

Injury Report

Le 9 mars 1999 à New York, les Knicks disputent leur dix-huitième rencontre de la saison et présentent un bilan de dix victoires pour sept défaites. « Peuvent mieux faire » a-t-on envie de mettre sur le bulletin scolaire avant d’affronter les Bucks. Une appréciation qu’on imagine changer en « vont devoir s’en contenter » vingt neuf secondes après le début de ce match face aux Daims, le temps qu’il aura fallu à Patrick Ewing pour jeter l’éponge, beaucoup trop ennuyé par des douleurs au tendon d’Achille gauche. Depuis une petite dizaine de jours, il souffre et serre les dents, mais les choses n’ont fait qu’empirer sans repos ni préparation digne de ce nom pour un joueur vieillissant. Verdict : tendinites. Les médecins laissent le dernier mot à Pat, mais la blessure réclame au moins six semaines de repos. Un temps précieux que la franchise et le pivot n’ont pas, ce dernier optant pour un délai raccourci d’une quinzaine de jours. Initialement, car dès le 20 mars, le numéro 33 refoule le parquet du Madison Square Garden. Un risque assumé par Ewing, mais surtout nécessaire aux yeux de Jeff Van Gundy dans cette saison tronquée. Sauf que chaque match est une torture en plus pour la carcasse du pivot qui perd forcément en vitesse de déplacement et en jump avec ce souci non soigné. Si bien que lorsque mi-avril se pointe avec des Knicks toujours en galère, on se demande ce qu’il a encore dans le réservoir pour maintenir l’équipe à flot, lui qui tourne cette année-là à plus de 34 minutes par match. Un casse-tête pour le coach qui doit tout de même se passer encore de son joueur fétiche pour deux rencontres histoire de lui laisser un minimum de jus pour les Playoffs. Pourtant le billet est loin d’être validé alors que les Knicks vont jouer leur survie. Mais quand le corps dit stop, impossible de lutter contre lui et la franchise de Big Apple fera donc une bonne partie du sprint final sans son taulier.

De grosses claques en redressements

Le début de saison n’est pas qu’une erreur de parcours. En effet, les Knicks vont offrir bien pire à leurs fans et confirmer leur incapacité à trouver la moindre régularité.

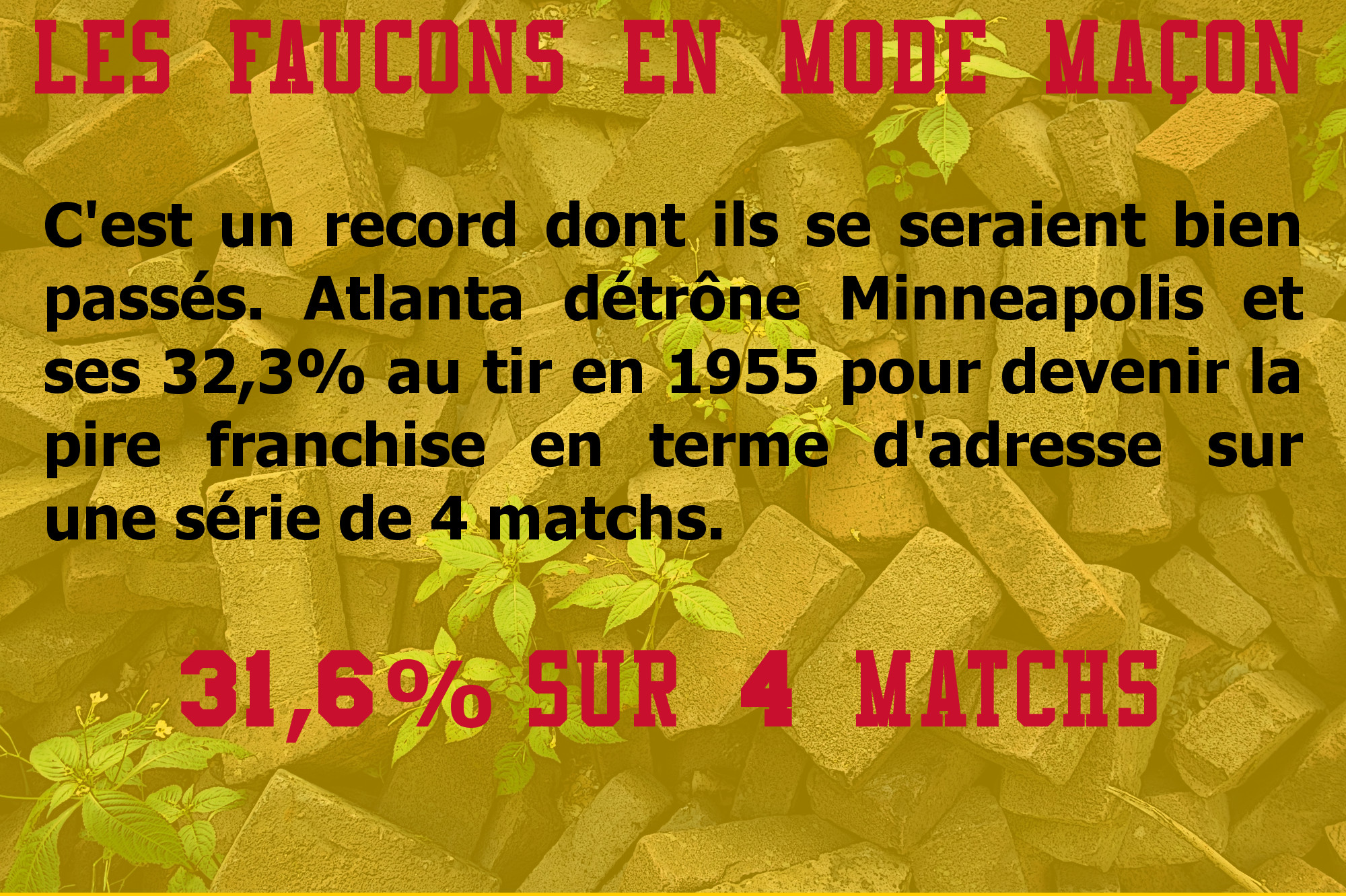

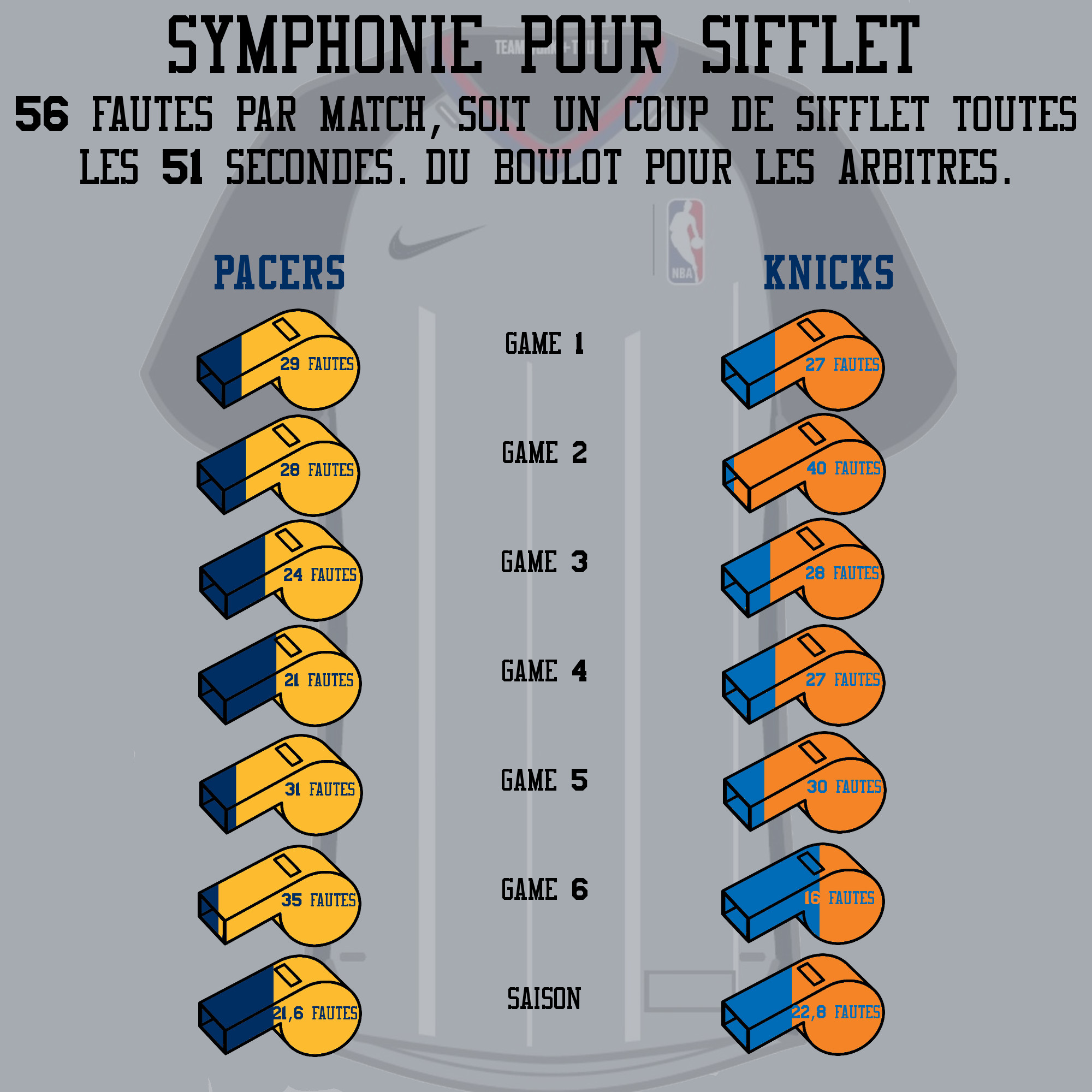

Game Time

S’il existe des défaites encourageantes ou frustrantes, aucune ne peut être aussi embarrassante que celle subie par les Knicks sur le parquet des Bulls. On ne parle pas de Taureaux dominants époque Jordan, mais de leurs successeurs avec Randy Brown, Dickey Simpkins ou Bill Wennington pour épauler le vieux Ron Harper et Toni Kukoc dans le cinq de départ. Pas le genre d’armada à effrayer la franchise de Big Apple, même privée de Pat Ewing. Pourtant ce sont bien ces bovins qui vont repartir avec la victoire, 76-63. Entre un second quart à 5 points, une première mi-temps à 22 unités et un troisième acte avec 11 pions, le fond est touché pour les Knicks. Seul le garbage time va permettre à New York de dépasser les 61 points, pire marque de l’histoire de la franchise. Et les 19 tirs réussis égalisent un record de médiocrité en NBA. On peut faire le tour des archives de Big Apple, on parle là de la pire prestation de basket des Knicks, avec un niveau d’intensité et de jeu indigent, même pour cette saison raccourcie et riche en performances dignes d’un match de DM du dimanche matin.

Off the court

Après l’infâme défaite concédée face aux Bulls, Jeff Van Gundy décide de lui-même de dégager Dennis Scott de l’effectif. Pas que le bibendum des Knicks soit responsable de la déconvenue, mais son apport limité à 2,9 pions à 30,9% au tir, couplé à son désintérêt total pour les résultats de l’équipe ne sont plus supportables pour le coach qui se demande s’il ne perd pas son vestiaire ou si ses troupes ont conscience des enjeux. Un mouvement parfait pour donner une raison supplémentaire à Ernie Grunfeld de se débarrasser de lui. Le General Manager ne se prive pas d’ailleurs pour demander des explications à JVG, tout en réclamant la tête du coach à Dave Checketts en scred, persuadé que le technicien veut sa peau.

Mais le boss du MSG, bien que déçu du début de saison et du niveau de jeu affiché, n’est pas convaincu que se séparer de Jeff soit la solution. Il souhaite prendre un peu de recul et constate que les blessures n’ont pas permis à l’équipe de progresser dans la continuité. Checketts pense aussi que Van Gundy a encore le soutien de la majorité des joueurs. Enfin, le patron se pose de plus en plus de questions sur la capacité de Grunfeld à agir avec clairvoyance plutôt que dans la colère. Tout de même concerné par la situation, il décide de faire un tour au centre d’entraînement pour échanger avec le coach, ce qui va bien évidemment alimenter les rumeurs d’une éviction à venir de JVG. Entretien qui va valider son point de vue : faire sauter Van Gundy maintenant ne va pas résoudre tous les problèmes. Une victoire sérieuse face aux Hornets plus tard, ce sont les leaders qui montent au créneau pour soutenir leur coach, en particulier les anciens, mais également Latrell Sprewell. Le verdict est clair, le vestiaire croit toujours en Jeff Van Gundy. Ernie Grunfeld a voulu jouer en laissant fuiter des infos pour fragiliser son coach et il a perdu, JVG sortant renforcé de cette crise. La cohabitation semble désormais impossible devant un tel manque de confiance entre les deux hommes.

L’affrontement qui suit face aux Wizards fixe les bases des solutions préconisées par Jeff Van Gundy pour s’adapter à l’absence de son franchise player. Si Chris Dudley prend la place de pivot dans le cinq, l’objectif est désormais de s’appuyer sur les qualités athlétiques de la second unit en responsabilisant encore plus Latrell Sprewell et Marcus Camby, en leur offrant un jeu plus rapide et donc plus conforme à leur style. New York dispose d’une arme en moins, il faut alors proposer plus de variété à une attaque souvent stéréotypée et ralentie par le numéro 33. Si la première sortie est plutôt concluante, la claque qui s’enchaîne face aux médiocres Bulls fait plus que ramener tout le monde sur terre. Une défaite qui plonge les Knicks dans la crise, tendant encore plus les relations en coulisses.

Dos au mur, les New-Yorkais se redressent avec trois succès de rang. Leur marque de fabrique cette saison, cette capacité à toujours sortir la tête hors de l’eau au moment où tous les observateurs pensent qu’ils vont couler définitivement. Le tout avant de poursuivre médiocrement par un 3-5 pour boucler le mois malgré le retour de Patrick Ewing lors des sept dernières rencontres et conclure mars sur un bilan quelconque de 8-8. Dont 5-7 avec Pat, de quoi entretenir encore et toujours les spéculations comme quoi New York s’en sortirait mieux sans son encombrant pivot. La schizophrénie made in Big Apple : on se demande comment faire sans Ewing, mais on le critique lorsqu’il est là. Mais ne nous trompons pas, si les Knicks peuvent paraître plus sexy car plus rapides quand Patoche n’est pas sur le parquet, sa présence n’est en aucun cas responsable des maux new-yorkais comme cette incapacité à aller chercher des victoires à l’extérieur. C’est d’ailleurs ce qu’illustre parfaitement le succès d’un point sur les Pacers pour boucler le mois : si le duo Spree – Houston envoie ses 35 pions, ce sont bien les 37 unités accompagnées de 15 rebonds du grand Pat qui valident la win, preuve que pour battre les meilleurs, il faut le meilleur Knick sur le terrain. Malheureusement, une telle performance de l’équipe reste souvent sans lendemain pour New York, victime d’irrégularité chronique.

Si de nombreuses franchises galèrent en 1999 pour afficher une vraie cohésion et un style de jeu clair à cause du lock-out, celle de Big Apple est l’exemple parfait des conséquences d’une préparation tronquée, chaque période d’embellie étant suivie de grands moments de honte. Après l’humiliation chicagoane en mars, c’est du côté de la Caroline du Nord que les Knicks vont de nouveau toucher le fond ou presque avec une défaite cuisante 106-82 alors que les Frelons sont privés de Derrick Coleman ou encore Anthony Mason, out pour la saison. Plus que le score en lui-même, c’est le manque d’envie et de caractère qui embarrasse les hommes de Jeff Van Gundy, des qualités qui ont pourtant fait la réputation des Knicks les années précédentes. L’attitude lors de cette déconvenue remet bien évidemment la tête du coach sur le billot alors que New York pointe à la dixième place à l’Est, tellement loin des objectifs initiaux d’une équipe dont la fierté est portée disparue. Au milieu d’une ambiance au plus bas entre un Patrick Ewing parlant de la soirée la plus déprimante de sa carrière et un Larry Johnson s’excusant publiquement envers son coach pour la prestation pathétique du groupe, un mec refuse de sombrer dans le marasme, paraissant vivre dans un univers parallèle, déconnecté de la réalité new-yorkaise. À contre-courant, Latrell Sprewell est encore loin d’activer le mode panique malgré le signal d’alarme tiré à Manhattan :

Nous n’avons pas beaucoup de temps, mais nous en avons encore pour faire une série. Je ne jette pas encore l’éponge. […] J’ai joué dans des équipes qui perdaient avant. Je sais ce que cela implique. Beaucoup de gars n’ont pas connu des périodes comme cela, moi si. On ne peut pas penser au titre maintenant. Je pense qu’il faut prendre les matchs les uns après les autres, y aller et se dire qu’on construit dessus. Comme je l’ai dit avant, je ne trouve pas que les meilleures équipes de l’Est soient beaucoup plus fortes que nous, surtout quand on joue bien.

Surréaliste. Sprewell se retrouve à être le phare dans l’obscurité des pensées de Gotham, la lumière qu’il faudrait suivre car il connaît la défaite et qu’il garde de l’espoir. Pas sûr que ce décalage ne rassure qui que ce soit à Big Apple. Car l’état des lieux est guère reluisant sur les premiers jours d’avril. Le vieux Patrick Ewing joue sur une jambe et cela impacte sa mobilité, donc sa défense. Houston et Sprewell ne montrent aucun signe de compatibilité, le premier semblant passif tellement souvent quand le second paraît jouer sa partition en solo trop vite pour le reste de l’équipe. Le poste de meneur est aussi médiocre qu’attendu. Les leaders des saisons passées capables de redresser la barre sont sous d’autres cieux. Et on ne parle même pas de l’ambiance en coulisse. Dans une année condensée, la seule solution à tous ces problèmes – ou du moins à une partie – n’est pas au programme : du temps, du temps et encore du temps pour bosser ensemble, progresser et créer l’alchimie dans un groupe en manque de repères. Les joueurs vont tout de même s’en offrir un peu, ou a minima un léger sursis en ne sombrant pas derrière cet accroc en Caroline du Nord.

Comme suite à la défaite contre les Bulls en mars, les Knicks sauvent la tête de leur coach en enchaînant par trois succès consécutifs, conscients de la situation d’urgence. Mais tout n’est pas parfait, les rechutes succédant toujours aux quelques périodes d’optimisme. Lors de la troisième victoire, Pat Ewing aggrave son souci au tendon et quitte les siens au bout de douze minutes. De nouveau les doutes viennent hanter le Madison Square Garden. C’est sans lui que les Knicks perdent les deux rencontres suivantes, avant de poursuivre sur deux autres revers à son retour. Il reste huit matchs à jouer, New York est neuvième à l’Est à égalité avec Toronto et Charlotte, derrière Cleveland. Les Playoffs ? Toujours jouables, mais pour y faire quoi ? La coupe est pleine, le groupe doit exploser dès la fin de la saison. Le grand ménage est attendu du parquet aux coulisses pour reconstruire sur des bases nouvelles en attaquant l’ère post-Ewing.

Off the court

La défaite à Chicago n’est pas la seule déconvenue de la saison new-yorkaise. Un petit mois plus tard, c’est sur le parquet des Hornets que les Knicks retrouvent leur niveau immonde, ne sauvant même pas la face en terme d’investissement. Et sans surprise, on retrouve Jeff Van Gundy sur la sellette, même si Ernie Grunfeld a lui aussi chaud au postérieur si l’on en croit la presse qui tire à boulets rouges sur les deux hommes. Ce n’est qu’une question de jours pour que l’un des deux saute, et à Vegas la cote penche en faveur du coach. Pourtant, quelques jours avant, Patrick Ewing a lui-même pris les choses en main pour mettre fin à cette situation, appelant Dave Checketts et obtenant du boss l’assurance de ne pas dégager l’entraîneur malgré la pression des médias ou encore les bruits de couloirs insistants au sujet d’une venue de Phil Jackson.

Rien ne va se passer. J’ai parlé à Dave et il m’a garanti que rien ne bougerait. Jeff est le coach pour lequel je veux jouer. Je ne jouerai pas pour Phil Jackson. Phil Jackson peut rembarquer ses fesses à Chicago.

Le proprio va même surenchérir pour calmer le jeu en mettant tout le monde dans le même bateau. Ce n’est pas le match à Charlotte qui va le faire changer d’avis. Il est certes déçu mais il ne voit pas un unique responsable, s’incluant dans les personnes qui pourraient être menacées puisqu’il a approuvé l’effectif mis en place. De la frustration, des résultats bien en-dessous des attentes et une franchise en alerte oui. Des têtes qui sautent, ce n’est pas – encore – d’actualité.

Le sprint de la survie

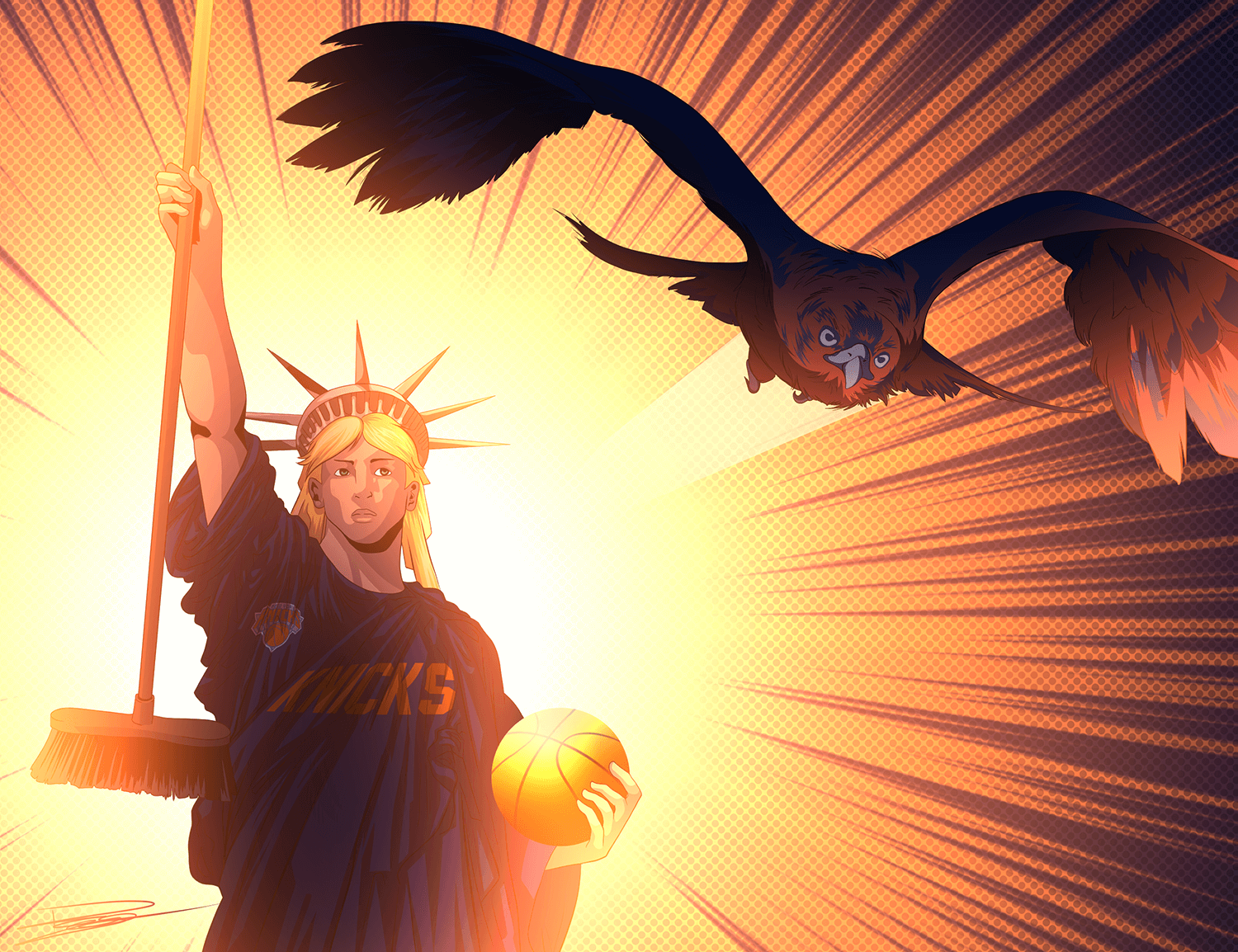

Dans l’adversité, les Knicks ont trouvé les ressources et le cœur pour lancer et réussir une mission survie. Avec un final bien maîtrisé contrairement au reste de la saison, New York sauve les apparences et la qualification en Playoffs.

Off the court

À huit matchs de la fin de la saison régulière, les Knicks doivent lancer leur sprint et la qualification se jouera sur le parquet. Il est trop tard pour une révolution dans les coulisses qui apporterait une nouvelle dynamique. C’est en tout cas l’avis général ce 20 avril, beaucoup attendant un échec et l’absence de joutes en Playoffs pour voir enfin les têtes tomber. Et quand bien même la franchise gagnerait le droit de se faire détruire au premier tour, cela n’offrirait qu’un sursis à Jeff Van Gundy, tout comme à Ernie Grunfeld. Ce dernier a comme toujours botté en touche les questions des journalistes sur son avenir et celui du coach, préférant se concentrer sur un futur bien plus proche et les rencontres à venir, persuadé que tout mouvement potentiel attendra. Mais quelques heures plus tard, alors que son boss et ami Dave Checketts l’a convié à un dîner, le couperet tombe entre deux plats :

Ernie je suis désolé, mais je dois te laisser partir.

Le désormais ex-GM a beau plaider sa cause, rien n’y change. Dans l’esprit de Checketts, l’éviction de Grunfeld va retirer une bonne part de stress et d’emmerdes à Jeff Van Gundy pour qu’il dispose d’un maximum d’atouts pour mener à bien une mission qui aurait dû être une formalité : envoyer les Knicks en Playoffs. Corollaire : en cas d’échec, Jeff sera aussi tenu responsable et sautera. S’il a survécu, son poste reste en sursis et la rumeur Phil Jackson revient avec insistance, la presse imaginant le Maître Zen quitter son congé sabbatique pour prendre les pleins pouvoirs à Gotham. Une possibilité éludée par Checketts lors de la conférence de presse pour annoncer le changement de mission d’Ernie Grunfeld. À trop vouloir la tête de JVG, c’est finalement la sienne qui a été coupée. Même si le coach déclare que les tensions – exagérées – ont été causées par les défaites et non l’inverse, c’est bien l’incompatibilité entre les deux hommes qui compte au moment du verdict. Comme Van Gundy dispose en sa faveur du soutien de nombreux joueurs de l’effectif et d’une promesse de Checketts faite à Pat Ewing sur l’avenir du coach, Grunfeld – relégué au poste de consultant spécial, joli nom pour une mise au placard – ne faisait plus le poids, peu importe son amitié avec le boss de la maison.

Game Time

Pat Ewing au repos car incapable de tenir la distance en cette fin de saison régulière pour les Knicks, c’est un déplacement périlleux en Floride qui se profile pour les hommes de Jeff Van Gundy, eux qui galèrent loin de leurs bases. La première moitié du match le confirme et l’écart continue même de grossir au retour des vestiaires. Miami ne compte pas faire de cadeau à son rival et tous les titulaires passent presque quarante minutes chacun sur le parquet. Malgré cette adversité, les Knicks finissent par répondre présents. Menés 55 à 35 en début de seconde mi-temps, baladés et complètement hors du coup, les hommes de Jeff Van Gundy semblent se diriger inexorablement vers une nouvelle défaite douloureuse à l’extérieur. Devant la débâcle, l’homme affectueusement surnommé le pin’s par Michael Jordan lâche les chevaux. Exit Dudley et Ward, il boucle la fin de la rencontre en s’appuyant sur une rotation de six gars capables d’apporter plus de rythme et de dynamisme, Chris Childs, Latrell Sprewell et Marcus Camby ajoutant le soutien nécessaire aux titulaires Larry Johnson, Allan Houston et Kurt Thomas. L’ancien du Heat réalise d’ailleurs un taf monstrueux en limitant à deux petits points (contre 27 en milieu du troisième quart) un Mourning qui finit par griller un câble, comme aux plus belles heures où Charles Oakley venait titiller le pivot floridien. Après Zo, c’est avec Mashburn que Kurt fait chauffer la température laissant penser qu’une nouvelle soupe de phalanges entre les deux équipes peut éclater alors que New York compte toujours 15 points de retard à sept minutes de la fin. Quatre minutes plus tard, le Heat n’a ajouté qu’un pion à son escarcelle alors que Spree, Camby, Houston et Thomas ont suffisamment alimenté la marque pour que les Knicks ne pointent plus qu’à quatre longueurs, au moment où l’ailier fort de Big Apple doit abandonner les siens en commettant sa sixième faute. Et ce n’est pas un regard ahuri à Joey Crawford qui va changer la donne. Sur un trois points de Tim Hardaway, on pense que le sursaut des Knicks a été vain, mais un and-one de Camby prouve le contraire. Et c’est finalement Chris Childs qui crucifie le Heat sur deux lancers, profitant ensuite d’un échec de Zo et d’un Mashburn qui s’emmêle les pinceaux sur la dernière possession. Dans cet effort collectif et mental, on remarque forcément Larry Johnson qui joue le taulier avec ses 23 points à 10/13 pour que les Knicks finissent par aller chercher un succès capital dans la course aux Playoffs, mais aussi annonciateur de la suite des événements comme le reconnaîtra plus tard Jeff Van Gundy :

C’était le tournant.

Comme toujours cette saison, les Knicks saisissent un moyen de se relever et une fois de plus de changer leur destin. Pourtant le calendrier n’a rien d’une balade digestive. Deux confrontations avec le Heat, une rencontre face aux Pacers et une contre les Hawks, soit trois franchises qui vont finir dans le Top 4 à l’Est. Une en plus contre les Sixers eux aussi en route pour les Playoffs. Une autre plus abordable face à de faibles Celtics. Mais surtout deux chocs avec les Hornets, leurs adversaires pour aller chercher le spot tant désiré pour la postseason. Quatre rencontres à la maison, quatre à l’extérieur. Avec comme bonus la mise à l’écart surprise – par son timing – d’Ernie Grunfeld pour lancer ce sprint. Un contexte bien pourri, mais qui ne fait pas baisser les bras à Larry Johnson qui croit toujours en son équipe :

Tout ce que nous avons à faire, c’est d’arriver en Playoffs. Une fois-là, j’ai le sentiment que nous pouvons nous rassembler et peut-être élever notre niveau de jeu comme personne.

Est-ce que l’électrochoc de l’éviction du General Manager a eu un impact sur le résultat face aux Hornets ? Une chose est sûre, cette première étape soldée par une victoire 110-105 est validée, même si pour cela les Knicks ont eu besoin de rebonds favorables du ballon sur un runner crucial d’Ewing à 24 secondes de la fin alors que le score était de 104-102 pour New York. Un gros coup de chaud quand on sait que la franchise de Big Apple menait de 14 pions en rentrant aux vestiaires, une avance qui est même montée jusqu’à 18 unités. Mais les Hornets qui jouaient eux aussi leur survie ont su revenir dans le match. Pour rien. Ce retour a imposé un temps de jeu conséquent à Patrick Ewing et une surchauffe pour son talon. Conséquence, nouveau repos forcé pour le pivot tandis qu’un déplacement en Floride chez l’ami Pat Riley se dessine. Et quand en plus on se penche sur la feuille de match face aux Frelons et qu’on voit que le pivot a contribué avec Allan Houston à la moitié des points new-yorkais, il y a de quoi grincer des dents pour la suite.

C’est d’ailleurs une déculottée qui prend forme au milieu du troisième quart-temps de cette rencontre sur le parquet du Heat avec un Zo Mourning dans le rôle du punisseur profitant au mieux de l’absence du membre de sa confrérie des Hoyas. Mais contre toute attente, les Knicks vont renverser la tendance pour aller chercher un succès précieux et pas forcément espéré en terre ennemie, un fait assez rare pour être souligné, New York finissant l’exercice avec seulement huit victoires en vingt-cinq déplacements.

Il faut ensuite capitaliser sur ce succès pour le second rendez-vous de ce sprint face aux Hornets, en Caroline du Nord, toujours sans Patrick Ewing. Quand on se souvient comment a fini la dernière visite à Charlotte, la bonne dynamique des deux dernières rencontres n’est pas suffisante pour fanfaronner et jouer les cadors. C’est pourtant bien l’énergie de la fin de match face au Heat qui habite New York pour débuter la confrontation, pliant le premier quart 30-16. Une entrée en matière essentielle assez bien gérée par la suite pour aller chercher un nouveau succès 91-84, malgré un comeback qui prenait forme pour les Hornets. Prochain arrêt, la Géorgie pour défier les Hawks, une valeur sûre à l’Est qui se dirige vers le quatrième spot de la Conférence. Avec un Pat Ewing toujours en mode DNP – talon en mousse, c’est encore un autre Hoya qui a brillé. Après Zo Mourning, Dikembe Mutombo maltraite la raquette des Knicks avec 18 points – 18 rebonds et permet ainsi aux siens de s’imposer dégueulassement 76-73. Sommet de cette purge ? Les 19 pions cumulées par les deux équipes lors du troisième quart. Mais ce qui reste en travers de la gorge des New-Yorkais, outre cette première défaite au cours de leur sprint final, c’est le coup de sifflet de l’arbitre à 9,5 secondes de la fin du match, avec une faute peu évidente d’Allan Houston sur son homologue Steve Smith. Le tout alors que la balle allait sortir du terrain en faveur des Knicks. Problème, cette faute loin du ballon à cet instant du match coûte un lancer, plus la possession. Dans une confrontation aussi serrée, une telle décision a de quoi faire définitivement pencher la rencontre en faveur des coéquipiers du Mont Mutombo.